ARCHIVES FAMILIALES : CONSTANT VERLOT

Il y a 128 ans naissait à Paris Constant Verlot…

En faisant des recherches historiques sur les partis politiques de la Belle Epoque, je me suis souvenu que mon arrière-grand-père, mort en 1933, avait été député des Vosges. Un souvenir qui remonte en fait à la petite enfance et les étés passés dans la grande maison familiale dite « La Louvière » qu’occupait encore ma grand-mère sur les hauteurs de Senones (Vosges).

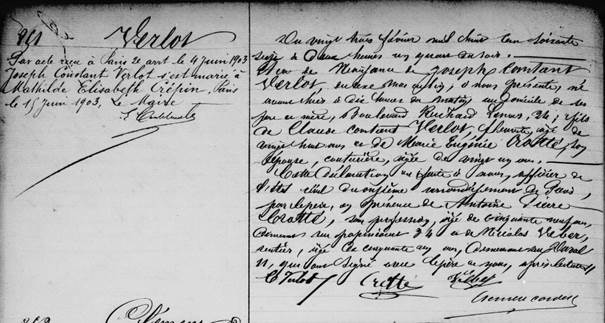

Archive familiale : la 403 de mes parents devant la Louvière (1963?1964?) Un itinéraire méritocratique, républicain et humaniste Joseph Constant Verlot (1876-1933) n’est pas né dans les Vosges mais à Paris le 21 février 1876. Le registre d’état-civil [Archives de l'état civil de Paris, acte de naissance no 11/851/1876] précise que Joseph Constant est né au domicile de ses parents (Boulevard Richard-Lenoir, dans le 11ème). Le père de Constant – qui porte le même prénom - est issu d'une vieille famille vosgienne d’ouvriers-charpentiers (sise à Neufchâteau) et se déclare « fleuriste » - il vient en fait de créer à Paris une petite fabrique de fleurs artificielles, qui va prospérer et que reprendra son autre fils Adrien. Son épouse née Crotté a 21 ans et elle est « couturière », tandis que le registre de naissance est également signé du beau-père Antoine Crotté, 59 ans, sans profession, originaire de Moselle. Une famille vosgienne qui est « montée » à Paris, probablement suite à l’occupation prussienne de 1870/71, même si cette région demeure finalement française et résolument patriote.

Registre d’Etat-civil, Archives de Paris Bon élève, intégrant l'Ecole Normale de la Seine, C.Verlot est nommé instituteur en 1896, puis devient professeur au collège Chaptal (Paris), signe d’une rapide ascension méritocratique pour ce petit-fils d’ouvrier. Franc-maçon (loge de Paris du Grand Orient), il s'oriente vers l'action politique mais aussi sociale et civique ; il crée notamment en 1902 « La jeunesse républicaine du IIe arrondissement » et de nombreuses associations de ce type sont ensuite créées en province et regroupées dans « L'union des jeunesses républicaines » dont il fut le président. Ayant fait de Senones - une cité qui fut au XVIIIème siècle la capitale de la petite principauté de Salm!- sa commune d'adoption, il en est élu maire et s’installe dans la «Louvière», qu’il partage avec une résidence à Maisons-Laffitte. Il est également élu au Conseil général des Vosges dont il est membre pendant de longues années et il détient ces deux mandats jusqu'à sa mort prématurée. Constant Verlot épouse en juin 1903 Mathilde Crépin – très belle jeune femme, musicienne et cantatrice, premier prix de chant du conservatoire de Paris et qui aurait pu faire une très grande carrière ! - dont il a deux enfants, Henri (je ne l’ai pas connu pour d’obscures raisons familiales : il fut militaire et est l’auteur d’une Liste des Senonais natifs ou alliés ayant fait carrière dans l'armée française de la Révolution jusqu'à nos jours (!) d’un Essai rétrospectif sur la ville de Senones et ses habitants de 1870 à 1914 ainsi que d’un livre d’hommage à son père) et Germaine, ma grand-mère paternelle, morte en 1978, et que j’ai en revanche très bien connue et aimée).

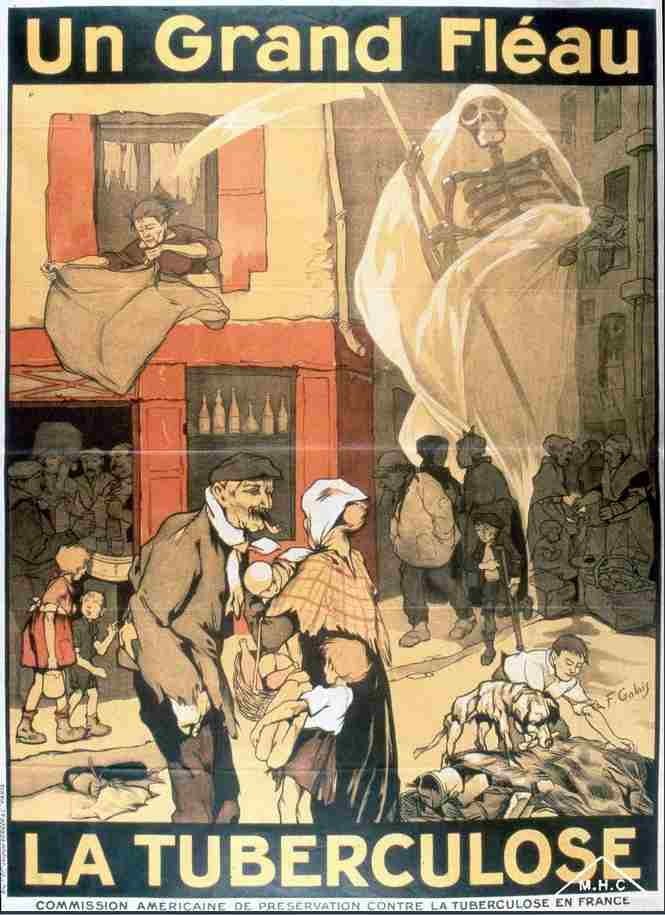

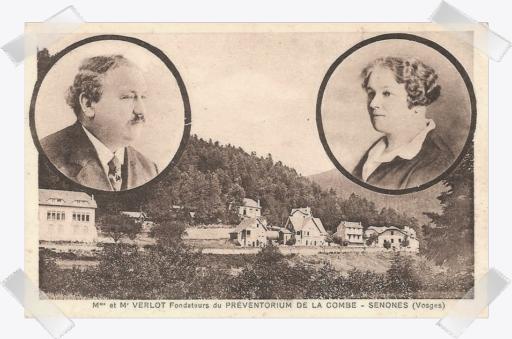

Mathilde Verlot-Crépin, l’air un peu triste, assise au piano avec Henri et Germaine cliché Rol/BNF Pendant ses mandats parlementaires, C. Verlot a été un cumulard associatif, membre du Conseil général de la Ligue française de l'enseignement, du Conseil supérieur de l'alliance républicaine démocratique, du Conseil supérieur de l'enseignement technique, du Conseil de perfectionnement de l'office national des mutilés et de nombreuses commissions techniques ministérielles (!). Il a collaboré à de nombreux journaux et revues, l'Action, l'Homme Libre, le Matin, le Journal d'Alsace-Lorraine. Chevalier de la Légion d'honneur au titre militaire, C. Verlot était aussi officier de l'Instruction publique et chevalier du Mérite agricole. Il fait acheter en 1905 par la société civile des œuvres mutuelles des colonies de vacances une ferme à Senones sur le chemin de la roche Mère-Henry qui va devenir un lieu d’accueil pour les jeunes tuberculeux. Après la Grande Guerre, il fait reconstruire Senones - entièrement ruinée par les combats - et ouvre en 1921 un préventorium à la Combe, "La Cure d'Air", qui se développe - sous la co-responsabilité de Mathilde - comme un véritable village (il existait déjà à Nancy depuis le début du siècle une grande « Cure d’Air Saint-Antoine », créée à l’initiative d’ecclésiastiques et de bourgeois locaux mais qui ferma après la Grande Guerre).La guerre s’est en effet accompagnée d’une forte recrudescence de la mortalité tuberculeuse : de 1906 à 1918, la France passe du cinquième au deuxième rang des pays les plus exposés d’Europe et le taux de mortalité atteint 2 pour 1000 en 1917. C'est ainsi qu'est votée la loi Léon Bourgeois sur les dispensaires antituberculeux en 1916 et la loi Honnorat sur les sanatoriums en 1919, tandis que la fondation Rockefeller contribue au financement de la lutte contre ce grand fleau.

Affiche de la Fondation Rockefeller

Photos des ruines de la Louvière en 1919, cliché Rol/BNF

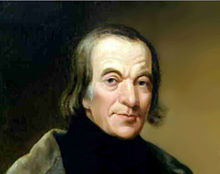

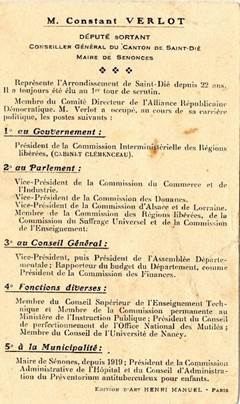

carte-postale du préventorium, collection particulière Une riche vie politique de 1910 à 1933 Voir Jean Jolly, Dictionnaire des parlementaires français de 1889 à 1940 (PUF), dont nous adaptons en partie la notice, publiée également sur le site de l'Assemblée Nationale. Carte-postale de C.Verlot (avec la profession de foi électorale au dos de 1932), collection particulière. Mandats parlementaires 24/04/1910 - 31/05/1914 : Vosges - Gauche radicale 26/04/1914 - 07/12/1919 : Vosges - Gauche radicale 16/11/1919 - 31/05/1924 : Vosges - Gauche républicaine démocratique 11/05/1924 - 31/05/1928 : Vosges - Gauche radicale 22/04/1928 - 31/05/1932 : Vosges - Gauche sociale et radicale 08/05/1932 - 15/04/1933 : Vosges - Indépendant, centre républicain Le parcours politique de C.Verlot se fait au centre-gauche radical, sous l’égide de l’Alliance démocratique, dont les dénominations sont assez diverses de 1901 à 1933 mais rassemblent des républicains plutôt modérés. Candidat en 1910 du parti républicain démocratique dont le député sortant ne se représentait pas, il bat par 7.413 voix contre 5.980 le jeune mais déjà célèbre historien Louis Madelin -grand spécialiste de l’Empire - qui représentait la droite.

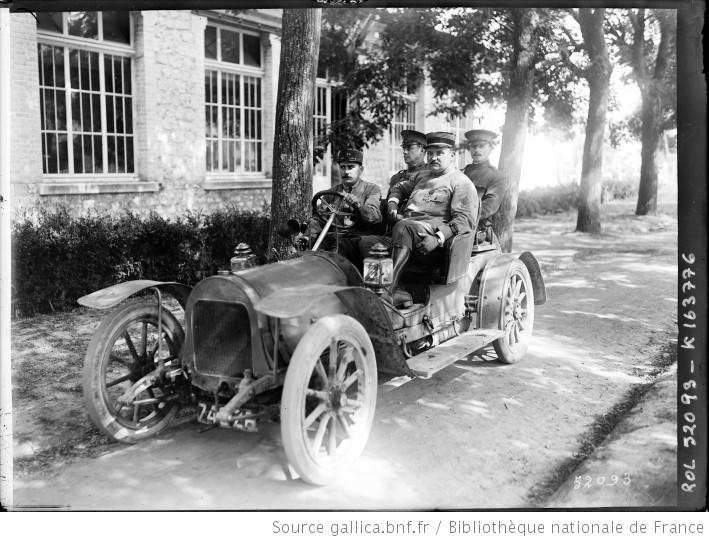

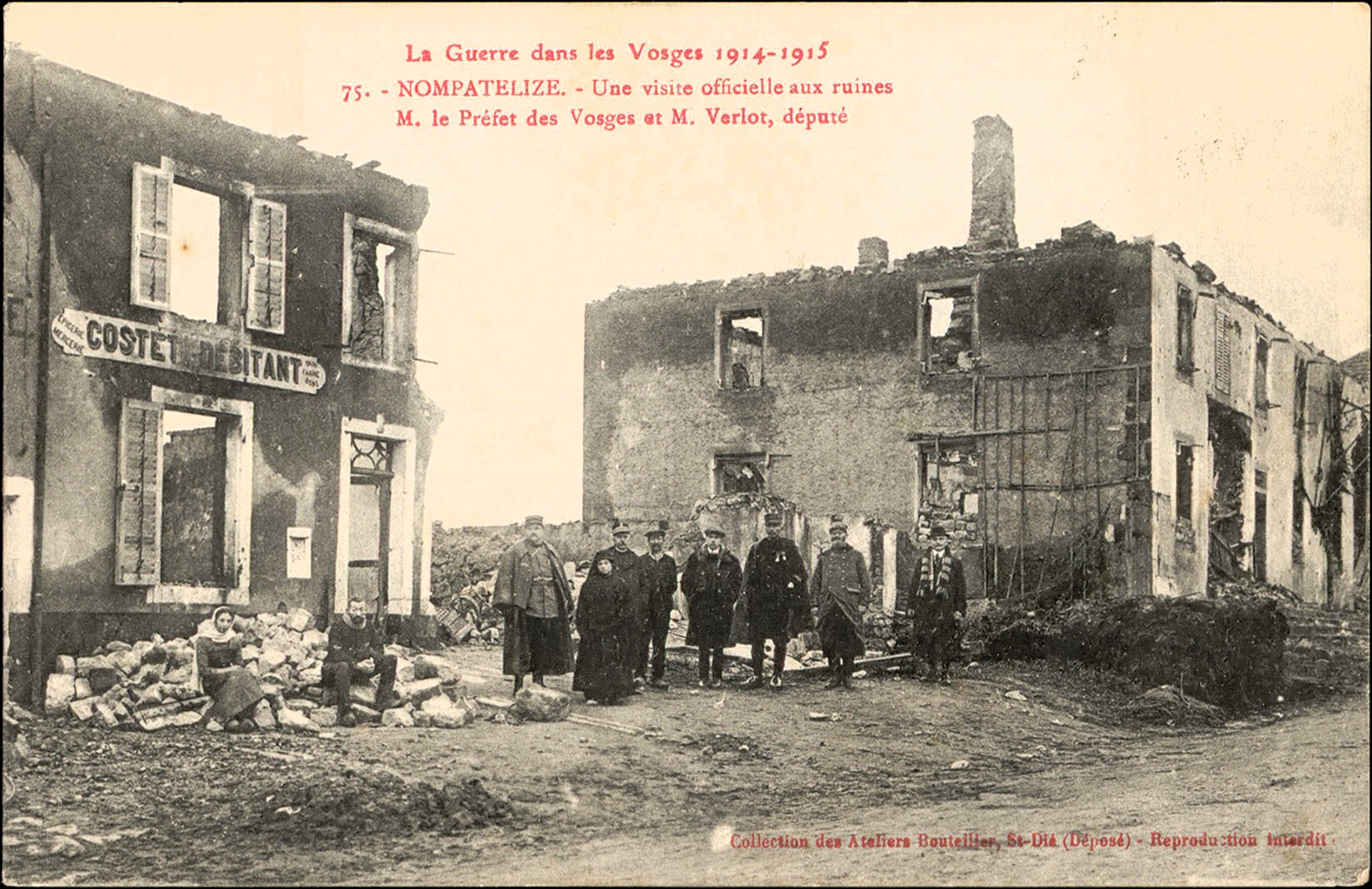

Louis Madelin vers 1927 (il devient académicien français) C. Verlot, dont l'imposante carrure le distingue aisément sur les photographies d'époque, se présente comme républicain et laïque, soucieux de « faire respecter l'œuvre de Jules Ferry, partisan de la liberté de l'enseignement, mais de la liberté réglementée et contrôlée ». Il souhaite que l'enseignement post-scolaire et l'enseignement professionnel soient développés : ce sont là des idées plutôt neuves à cette époque, idées qu’il expose dans son Rapport sur les œuvres et l'enseignement post-scolaires, 23 pages présentées en 1911 au Congrès du Parti républicain démocratique. En effet, en 1910 est née la LIPSO (Ligue de l'Instruction Post-scolaire obligatoire), qui milite pour l'obligation de cet enseignement et une proposition de loi est déposée en ce sesn par Ferdinand Buisson en 1911. voir sur les oeuvres scolaires le dictionnaire de F.Buisson « Adversaire des réactionnaires et des révolutionnaires », il insiste déjà sur la nécessité de réformes sociales dans tous les secteurs : assistance aux catégories défavorisées, retraites ouvrières, sécurité du travail, assurances sociales. Partisan de l'impôt sur le revenu, il s'élève contre « l'inquisition fiscale » et se déclare en faveur « d'une politique d'économies et d'un contrôle sévère des dépenses par le Parlement ». Ce dernier thème est constamment repris dans ses professions de foi ultérieures (1924-1928). Enfin, il se déclare favorable au statut des fonctionnaires et à la réforme électorale en faveur d'un scrutin de liste avec représentation juste et équitable des minorités». Très actif dès son premier mandat, il rapporte sur la plupart des projets ou propositions concernant l'enseignement technique, communal, professionnel. Il vote la loi qui porte en 1913 le service militaire actif à trois ans. « Convaincu d'avoir rempli ses engagements avec fidélité, » il propose dans sa profession de foi de 1914 « de rendre obligatoire le vote personnel du député » et « de faire adopter une loi sur les incompatibilités parlementaires afin de mettre un terme à l'intervention abusive et malsaine de la finance dans la politique ». Il place toutefois en premier lieu les nécessités de la Défense nationale. Facilement réélu dès le premier tour en 1914 (8.278 voix contre 1.805 à son adversaire le plus proche), il dépose en 1917 la proposition de loi créant la taxe d'apprentissage ; il rapporte entre autres, sur ce texte qui constitue l'une des bases de la législation de l'enseignement professionnel (la taxe n'est toutefois instituée qu'en 1925 suite à la loi Astier de 1919 qui réforme l'enseignement technique). Verlotl participe à la « Grande guerre » en tant qu'officier principal au service de santé, ayant rang de commandant ; il crée et dirige le centre de rééducation des blessés et mutilés de guerre de Troyes et Grignon. En 1917-1918, pendant le ministère de Clemenceau, il est attaché à la présidence du Conseil pour présider la commission interministérielle chargée de coordonner les efforts en vue de la reconstitution des régions dévastées. En 1918 il reçoit à ce titre la légion d’Honneur, ce qui lui vaut d’être le sujet d’un reportage photographique de l’Agence de presse Rol (conservé très heureusement par la BNF et visible sur Gallica.fr). Il exsite aussi des cartes-postale de ses visites des ruines de guerre dans les Vosges, en compagnie du préfet.

En automobile à Grignon en 1919, cliché Rol/BNF

Dans son bureau en 1919, cliché Rol/BNF

Carte-postale de la visite du député et du préfet sur les décombvres de Nompatelize (Vosges). C.Verlot est le premier debout à gauche, en habit militaire. Elu en 1919 premier sur la liste « l'union républicaine démocratique (les élections ont lieu au scrutin de liste avec représentation des minorités), il s'oppose aux « révolutionnaires » et à "ceux qui veulent remettre en cause les conquêtes de la République laïque". Le programme de sa liste (2 élus contre 4 au bloc national et 1 aux socialistes) est malgré tout assez conforme à l’esprit « Bleu Horizon » de l’époque: « suppression des gaspillages, lutte contre les mercantis et la vague de paresse, etc...». Membre de diverses commissions dont celle des régions libérées, il rapporte à la Chambre sur de nombreux textes concernant les Ecoles d'arts et métiers, les écoles pratiques de commerce et d'industrie, s'intéresse aux problèmes ferroviaires, notamment dans l'Est ; il est l'auteur de différentes propositions notables : notamment celle tendant à créer des chambres de métiers et à les doter de ressources importantes pour contribuer à l'effort fait pour l'enseignement technique. Il aime inviter les personnalités politiques nationales dans sa circonscription (ainsi Millerand, le maréchal Foch, Paul Reynaud).

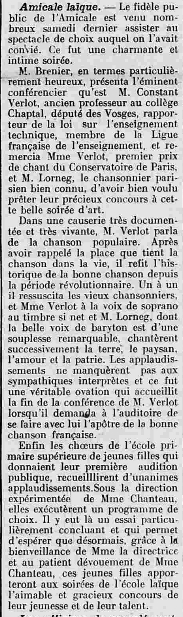

Visite de Foch (devant le momument de la guerre de 1870) On le retrouve lui aussi invité un peu partout en France pour faire des conférences, notamment au service des œuvres laïques. Ou l’on constate par exemple que Constant Verlot était un amateur éclairé de la chanson française !

En 1924, au sein de la liste d'union républicaine, il se présente pour la première fois comme candidat « républicain de gauche » bien qu'il se réclame du programme national, laïque et social présenté par Raymond Poincaré, homme de l'Est patriote lui aussi, lors de son passage à Senones. En fait, cette tactique qui vise sans doute à limiter les effets de la campagne du Cartel des gauches, n'atteint pas son but dans les Vosges : le Bloc national remporte 5 sièges sur 7, le cartel un seul et Verlot est le seul élu de sa liste; les socialistes et les communistes ne sont pas représentés. Partisan de la stricte application du Traité de Versailles, il donne dans certaines propositions largement répandues dans la classe politique de l'époque : reconnaissance des droits des bouilleurs de cru, suppression de toutes les tracasseries et de toutes les inquisitions irritantes, des rouages administratifs inutiles, etc. Inscrit en 1924 au groupe de la « gauche radicale », il s'intéresse particulièrement aux villes encore sinistrées de sa région, Raon-l’Etape, Saint-Dié. Outre ses préoccupations traditionnelles, il intervient contre le rétablissement du scrutin uninominal à deux tours. Les élections de 1928 devant marquer un succès de la droite, avec le retour au scrutin d'arrondissement, C. Verlot présente un programme plus orienté sur les thèmes d'ordre, notamment dans le domaine financier et intérieur : soutien de l'expérience Poincaré, interdiction de la grève dans les services publics, lutte contre la propagande communiste, liberté de l'enseignement, etc... Il est réélu sans difficulté au premier tour. "Il y a un député qui ne veut pas être réélu. Cet homme remarquable, M.Constant Verlot, représente Saint-Dié depuis vingt ans et pour six mois en core. Il devrait être parfaitement heureux, délivré du lourd et méprisable souci qui accable ses collègues, il devrait, pendant cette fin de législature, voter, le cœur léger, conformément à l'intérêt général. Mais jamais nous ne goûtons de parfaite allégresse et c'est plein d'amertume et d'inquiétude pour la République, qu'il vient d'adresser à ses mandants la lettre que publie l'Ami du Peuple, par laquelle il annonce son intention de ne pas solliciter leurs suffrages". Les motifs de C.Verlot sont liés aux évolutions de la vie politique de la période - c'est Pierre Laval, qu'il n'aime pas, qui est président du conseil - et à la "droitisation" de son discours, puisqu'il pourfend dans cette lettre les pratiques douteuses et les scandales du parlementarisme, "l'oligarchie syndicale des fonctionnaires" et d'une façon générale la veulerie des pouvoirs publics. Il se ravise pourtant. Candidat radical indépendant en 1932, il est assez difficilement réélu au deuxième tour contre un concurrent de même tendance. Quelques mois après, le 15 avril 1933, il meurt à l'âge de 57 ans, à Senones. C'est le radical Paul Elbel qui lui succède dans la circonscription de Saint-Dié. C.Verlot a laissé dans la cité un souvenir durable, puisqu’il existe une rue à son nom et surtout un buste en bronze érigé en 1934 (ôté par les Allemands pendant l’Occupation) sur la place Charles Thumann (ou place du Château) à Senones. Après avoir été en partie détruite pendant la Seconde guerre mondiale, la ville a durement souffert dans les années 1970/80 de la crise de l’industrie vosgienne (papeterie, textile Boussac) et le nombre d’habitants s’est effondré – plus de 4000 à la fin des années 1960, 2800 aujourd’hui. Elle dispose toutefois de beaux atouts touristiques avec un patrimoine architectural très remarquable, notamment celui issu la principauté de Salm et qui a été reconstruit après les guerres (abbaye, églises, châteaux).

Buste de Constant Verlot. Jardins de l'abbaye. En conclusion, voici la matière à une biographie politique à entreprendre ces prochaines années ! Note : les redacteurs de la fiche wikipédia de C.Verlot ont recopié certains passages de cette courte biographie (publiée une première fois en 2014 sur mon site) mais ils n'en précisent pas la source ! |

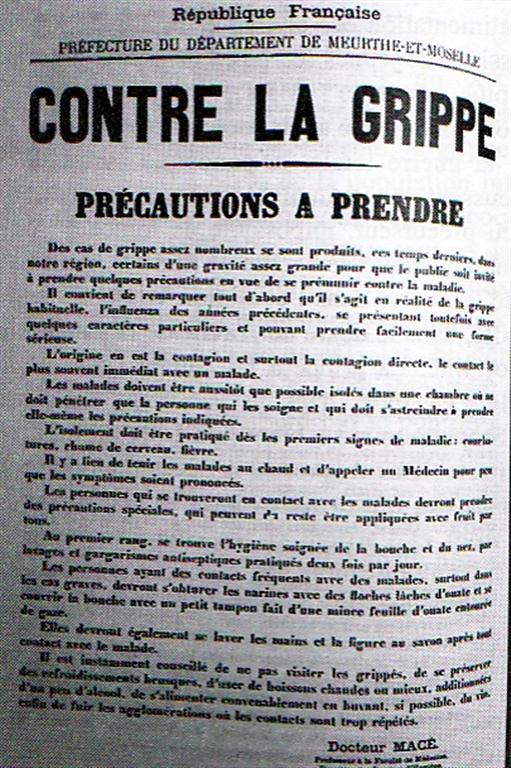

A la n-ième vague, la covid19 n'a pas

(encore) dit son dernier mot même si les masques sont tombés...On pourra

donc (re)lire mon billet consacré aux grandes pandémies du XXème siècle (grippe espagnole,

grippe de Hong-Kong). |

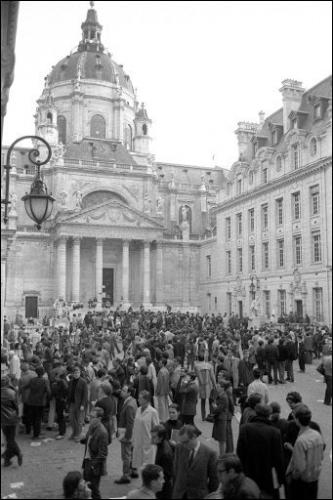

Et toujours en ligne sur mai 68...

6. Après 1968 : que reste t-il de mai ?

|

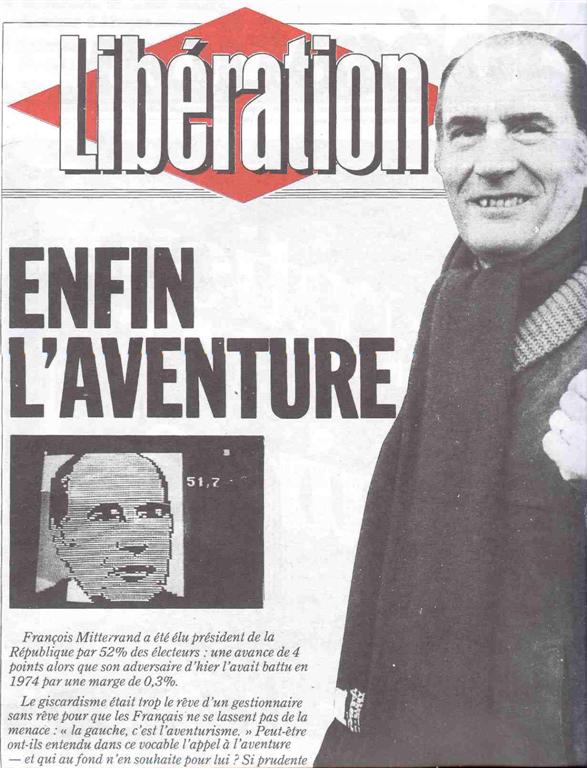

10 MAI 1981. Il y a 44 ans...On pourra (re)lire le billet que je consacrai à l'événement pour le trentième anniversaire de l'élection (2011). . |

.jpg)

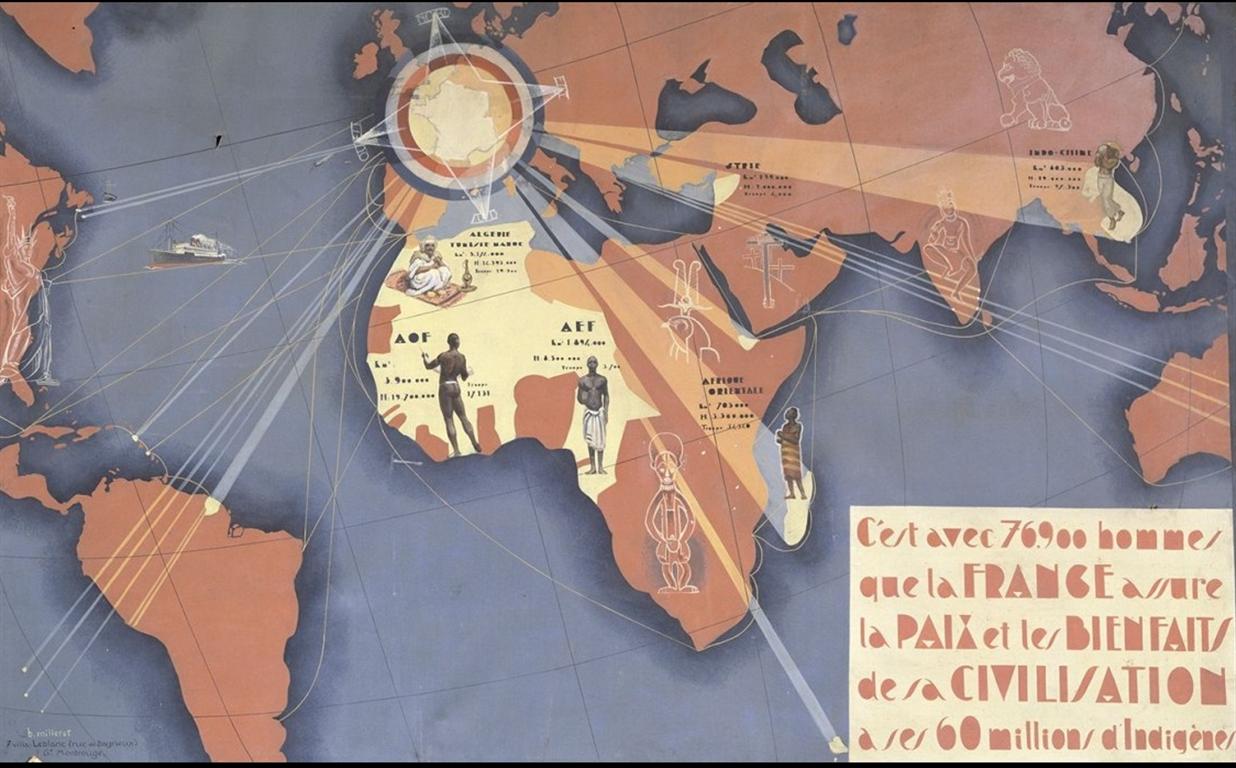

LA MEMOIRE COLONIALE EN QUESTION (le rapport Stora)

La faute de la République et le débat colonial (fichier pdf.)

L’enjeu colonial en France de 1871 à 1962Enjeu : « ce qu’on espère gagner, ce qu’on s’expose à perdre dans une entreprise »

©Bertrand Lemonnier |

Hommage à Daniel Cordier Note annexe concernant les publications sur la résistance

|

Tout

comme de Gaulle et quelques autres, Daniel Cordier a "désobéi" en 1940.

Il n'a pas voulu obéir à un régime de compromission et de lâcheté, qu'a

pourtant suivi une partie de ses amis politiques (la "divine surprise"

du maréchal selon Maurras). C'est bien la question de la

"désobéissance" qui est ici posée et cela reste une question historique majeure,

en particulier dans les périodes de guerre et de crise, ou lorsque des

systèmes totalitaires, autoritaires ou pseudo-démocratiques imposent

leurs vues aux populations civiles. On relira avec intérêt les propos

de l'historien américain Howard Zinn, tenus certes en 1970 dans le

contexte de la guerre du Vietnam mais qui ont une valeur universelle...

et tout à fait actuelle. "Le sujet de réflexion, la désobéissance civile, est pris à l’envers. Dès qu’on parle de désobéissance civile, on se dit que le problème, c’est la désobéissance civile. Ce n’est pas cela, notre problème… le problème, c’est l’obéissance civile. Notre problème, c’est le nombre incalculable de gens qui ont obéi aux diktats de leurs dirigeants et qui sont partis en guerre partout dans le monde entier, et que cette obéissance s’est traduite par des millions de morts. Notre problème, c’est cette scène du film “A l’Ouest rien de nouveau”, où on voit des écoliers défiler consciencieusement pour aller faire la guerre. Notre problème, c’est que les gens sont soumis, partout dans le monde, face à la pauvreté, à la famine, à la bêtise, à la guerre et à la cruauté. Notre problème, c’est que les gens obéissent et que les prisons sont pleines de petits délinquants, tandis que les grands truands gèrent le pays". Howard Zinn (Université John Hopkins, 1970) et aussi Désobéissance civile et démocratie, Agone, coll. « éléments », 2010. |

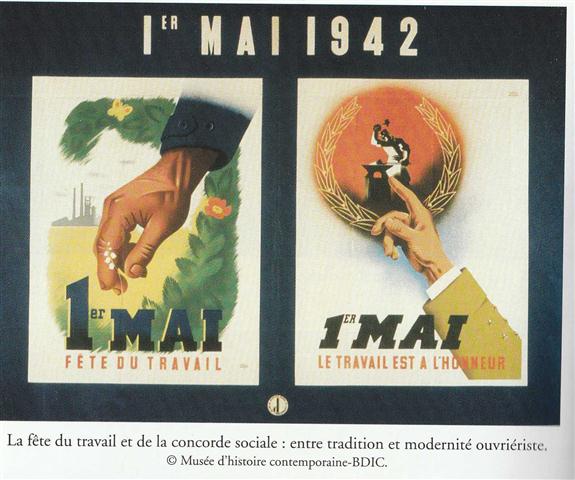

Une "volonté forte de retrouver dès que possible les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois". E.M.

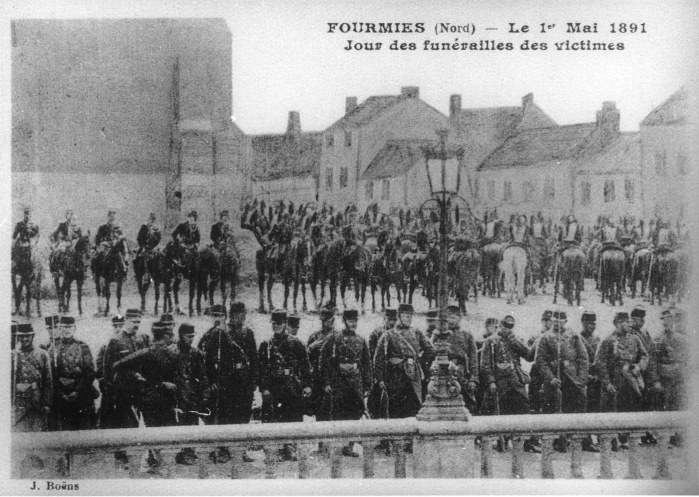

1er mai, de Fourmies (1891) à Bastia (2020)

LE BREXIT : UNE HISTOIRE DU SENTIMENT EUROPEEN AU ROYAUME-UNI

|

Le 4 septembre, c'était quoi ? |

GALERIE DE PORTRAITS ET DE CITATIONS

| "Il existe un tableau de Klee qui s’intitule Angelus Novus. Il représente un ange qui semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit ressembler l’Ange de l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré [das Zerschlagene zusammenfügen]. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès." W.Benjamin, Sur le concept d'Histoire |

"Ceux qui contrôlent le présent contrôlent le passé" G.Orwell, 1984

"Toute histoire qui n'est pas contemporaine est suspecte." Pascal, Pensées.

"Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres"

Alexis de Tocqueville

"Aucun regret pour le passé

Aucun remords pour le présent

Une confiance inébranlable pour l'avenir"

Jean Jaurès

"L'histoire est d'un genre entièrement différent de toutes les autres connaissances"

Saint-Simon

"Ce qui fait le lien entre les hommes, c'est l'Histoire."

Régis Debray

| "L'Histoire, c'est l'art de se souvenir de ce dont les hommes et les femmes sont capables". Hannah Arendt |

| "En étudiant les livres, on peut tirer de la science du passé des inductions que l'avenir déjoue, et que le présent ne peut pas toujours justifier". George Sand |

| "L’idée que les femmes ont été passives et ne se sont réveillées qu’au XXe siècle est fausse ! Les femmes sont les grandes oubliées de l’Histoire, parce que celle-ci a été rédigée par les hommes". Michelle Perrot |

|

L'histoire de la race humaine a été une suite de guerres, de massacres, de pillages, de divisions interminables, d'oppositions mutuelles à un état de paix et de bonheur, une longue période dans laquelle chacun a été en lutte avec tous et tous avec chacun, principe de conduite admirablement calculé pour enfanter le moins de prospérité et le plus de misère possible . " Robert Owen |

"Aussitôt après nous commence le monde que nous avons nommé,

que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne.

Le monde qui fait le malin".

Charles Péguy

"L'Histoire enseigne mais personne n'écoute"

Antonio Gramsci

CHOIX D'ARTICLES/BILLETS D'HISTOIRE

(uniquement publiés sur le site Berlemon)

Le bilan sanitaire d'une Europe en guerre

La faute de la république (la

mémoire coloniale)

Le 1er mai de Fourmies à Bastia

Les pandémies de grippe au XXème siècle

Le Brexit, une histoire du sentiment européen au Royaume-Uni

LES JEUX OLYMPIQUES DANS LA PHILATELIE FRANCAISE

En attendant le centenaire du 11 novembre 1918

Le clivage droite/gauche obsolète ?

Les élections présidentielles (4) : Mes présidents, essai d'egohistoire

Les élections présidentielles (3) : la philatélie présidentielle

Les élections présidentielles (2) : l'année 1848

Les élections présidentielles (1) : c'est l'histoire d'un mec

Mémoires philatéliques de la Commune

Paul Kantner et les années LSD

La libération d’Auschwitz et la Shoah : perspectives historiques et mémorielles

Du tour de France au tour de la France

Aux origines des Rolling Stones

Le 11 novembre, "lieu de mémoire"

De l'Histoire "bling bling" et autres usages de l'Histoire

Les Beatles à l'assaut du Kremlin

Les Revues en ligne

(politique, culture, société)

Cahiers d’histoire. (Revue d’histoire critique)

Vingtième Siècle. Revue d'histoire

Revue d’histoire du XIXe siècle

RH19 (revue d'histoire du 19ème)

rhmc (revue d'histoire moderne et contemporaine)

hébergement OVH

« La Louvière » aujourd’hui

« La Louvière » aujourd’hui

Journal de Vienne et de l’Isère, 3/3/1923

Journal de Vienne et de l’Isère, 3/3/1923

.jpg)

.jpg)