4. MAI 1968

Difficile de résumer dans une seule chronique le mois de mai 68, en particulier en France. Comme j'ai choisi de privilégier la mondialisation de l'événement, je laisserai de côté les passions françaises - pour les retrouver le mois suivant car il y a bien eu un "juin 68" et de très fortes répliques du séisme de mai. Je m'intéresserai donc à un pays qui eu la réputation - très justifiée - d'être à la pointe de la "révolution pop" des sixties, mais qui n'a pas été à l'avant-garde de la révolution tout court. Ce pays, c'est l'Angleterre ou plutôt la Grande-Bretagne.

(2).jpg)

L'année 1968 est sans doute en Grande-Bretagne une année d'agitation étudiante comme dans la plupart des pays du monde occidental. Elle ne constitue cependant pas une année de rupture politique et sociale, comme en France, ou de rupture socio-culturelle comme aux Etats-Unis. Beaucoup plus limités par leur ampleur que dans la plupart des pays d'Europe occidentale (l'Allemagne, l'Italie, la France), les mouvements étudiants anglais sont presque passés inaperçus et en tout cas n'ont guère généré d'études globales. C'est ce que constatait déjà en 2008 Marie Scot au début de son article publié dans Histoire@Politique, 2008/3 (n° 6) "Y eut-il un « Mai 1968 » en Angleterre" ?

"Ce désintérêt pour un hypothétique « Mai anglais » se retrouve au plan scientifique. Les événements britanniques sont les grands absents des études comparatives internationales sur « Mai 1968 dans le monde », le plus souvent ignorés ou au mieux traités en contre-exemple. Si en France le Mai étudiant et parisien a occulté le Mai social et provincial, au Royaume-Uni les Sixties ont largement éclipsé les mouvements étudiants. Les chercheurs ont privilégié l’étude des phénomènes concomitants, tels les mouvements pacifistes et anti-guerre, la New Left, la culture pop et la société permissive, dont les interprétations ont surdéterminé l’analyse des troubles universitaires. Si l’histoire du mouvement étudiant est en cours , une étude « globale » des événements anglais de 1968 reste à faire, tant au plan politique que socio-culturel, dans ses dimensions locales comme internationales."

Difficile donc d'imaginer outre-Manche une "commémoration" médiatique de 68, comme c'est le cas en France tous les dix ans (1978/88/98/08/18). Il y a pourtant une spécificité du mai-68 anglais, terme générique peu approprié car le mois de mai est loin d'avoir été le plus "chaud" de l'année, en particulier dans les écoles et universités. Cette spécificité repose sur quelques particularités. D’abord, le mouvement étudiant est resté toute l'année peu étendu, à l'exception notable de trois ou quatre établissements, comme la London School of Economics (LSE, Université de Londres) qui reste agitée toute l'année et où la mobilisation est forte, l'université nouvelle d'Essex, celle de Leeds, l'école des Beaux-Arts de Hornsey à Londres. Ensuite, les agitations et manifestations n'ont jamais dégénéré — sauf incidents localisés et ponctuels — en violences de rue et affrontements graves avec la police ; elles n'ont pas provoqué d'extension politique et syndicale, en raison d'abord de la présence des Travaillistes au pouvoir - les Trade Unions leur sont affiliés - et de l'absence de toute alternative de gauche, en raison aussi de la faiblesse structurelle des mouvements révolutionnaires. Le triomphe des Conservateurs en 1970 n'est en rien une conséquence (avec effet retard) des événements de l'année 1968. Enfin, organisée dès 1960 autour de la New Left Review, la Nouvelle Gauche anglaise a politiquement dominé la contestation. Agrégat de sensibilités politiques allant du travaillisme de gauche en rupture de parti au trotskysme internationaliste, en passant par quelques électrons libres anarchistes, situationnistes et même communistes, divisée idéologiquement, la Nouvelle Gauche puise en Angleterre son unité dans un certain nombre de batailles culturelles (au sens large) menées depuis la fin des années 50.

La première bataille est celle d'une croisade pour la Paix et le désarmement et contre la fabrication de la Bombe nucléaire, que mène depuis les années 1950 l'infatigable philosophe Bertrand Russell à travers la CND (Campaign for Nuclear Disarmament), le "Comité des 100" (1961) ainsi que le "Tribunal Russell" ou Tribunal international des crimes de guerre (novembre 1966), auquel s'associe Jean-Paul Sartre. Le 24 mars 1968, une grande marche de la CND se termine en apothéose sur Trafalgar Square, lieu emblématique des grands rassemblements protestataires. A ce moment de l'histoire, la CND se confond avec la deuxième bataille, à savoir la contestation de la guerre du Viêt-Nam, qui trouve un écho profond dans certaines écoles et universités britanniques à travers la Vietnam Solidarity Campaign. La guerre sert de catalyseur politique : la Nouvelle Gauche devient un mouvement transatlantique, alimenté par les étroites relations universitaires entre l'Angleterre et les Etats-Unis. La troisième bataille est celle de la poésie et de la musique. Un certain nombre de militants et sympathisants de la Nouvelle Gauche ne peuvent ignorer les mouvements qui remettent en cause l'ordre établi (moral, social, politique, économique) à travers des musiques, des chansons, des poèmes, des attitudes vestimentaires. L'influence des poètes américains issus de la Beat Generation (comme Allen Ginsberg) et des chanteurs qui s'en réclament, tel Bob Dylan), n'est pas à négliger, ni celle du mouvement hippie californien, porté par le groupe Jefferson Airplane, très anti-Vietnam war. De plus, une pasionaria folk comme l'Américaine Joan Baez, militante des dtoits civiques depuis le début des années 60, poursuit en Angleterre sa croisade contre la guerre, ainsi à Trafalgar square en 1965. La musique pop anglaise est aussi à prendre en compte dans ce qu'elle contient de plus radical et de plus subversif. A travers certaines déclarations, certaines chansons, certains comportements aussi, des vedettes du rock ont pu donner le sentiment d'être proches des idées de la Nouvelle gauche. Ils seront parfois sollicités — nous y reviendrons un peu plus loin — pour devenir les portes-voix d'une contestation plus massive et aussi plus médiatique.

De fait, la culture pop — traduisons ici la nouvelle culture des jeunes — a joué pleinement un rôle émancipateur pour des adolescents en quête d'identité, qui accèdent à la fois à l'autonomie, à la consommation, aux loisirs et à l'éducation (au moins jusqu'au secondaire). Touchant à l'origine la jeunesse issue des milieux modestes, puis des classes moyennes, les musiques et les modes pop ont, aux Etats-Unis comme en Angleterre pénétré les élites, les milieux intellectuels et artistiques, ainsi que certaines écoles et universités. A partir de 1966/1967, les musiciens pop se recrutent de plus en plus parmi les jeunes gens de bonne famille, issus parfois de prestigieuses institutions scolaires. Les Beatles sont incontestablement à l'origine de cette transformation, en incarnant à la fois la réussite sociale et culturelle de la classe ouvrière et le besoin de modernité d'une partie de l'élite. Il ne fait guère de doutes que de ce point de vue, le mouvement pop a su canaliser dans les années 60 bien des énergies, amortissant l'explosion de la bombe générationnelle du printemps 1968. C'est ce que j'ai développé dans mon livre L'Angleterre des Beatles. En comparaison avec d'autres pays, l'Angleterre semble en effet avoir globalement échappé aux soubresauts du printemps 1968. Le sociologue Richard Hoggart - le Bourdieu britannique - parle tout au plus de troubles, mais refuse les mots rebellion ou riot. Cette impression est renforcée par la dramatisation que la presse anglaise — le Times tout spécialement — fait des événements parisiens et inversement par l'indifférence manifeste des médias américains et continentaux vis-à-vis des troubles britanniques. Les enjeux surtout paraissent d'une autre nature. En France, une révolution n'est pas impossible jusqu'au 30 mai et la reprise en main gaulliste ; en Allemagne, les tensions universitaires peuvent remettre en cause l'équilibre des Blocs et le statu quo de la guerre froide ; en Italie, l'extrême-gauche se radicalise et fragilise durablement les équilibres politiques et sociaux de la pénisule ; en Tchécoslovaquie et en Pologne, les risques d'ingérence soviétique font peser une lourde menace sur la paix ; aux Etats-Unis, le fossé entre les conservateurs et les progressistes ne cesse de se creuser et de constituer un danger pour la pérénnité de la démocratie, sur fond de bourbier vietnamien ; au Mexique, où la répression est féroce, c'est un peu la crédibilité du Tiers Monde qui est en jeu l'année des Jeux Olympiques.

Mais dans le pays des Beatles et de Sa Majesté ? Le Premier ministre Harold Wilson est au fond plus menacé par les médiocres résultats économiques que par les manifestations étudiantes ; quant à la Royauté, il semble que même les éléments les plus radicaux de la Nouvelle Gauche n'aient pas sérieusement songé à faire de son abolition leur cheval de bataille ! Ce qui inquiéterait plus profondément les pouvoirs institutionnels en cette année 1968, c'est la montée conjuguée de la toxicomanie juvénile et de la pornographie, effets supposés pervers de la permissive society. Les autorités sont effet de plus en plus préoccupées par les conséquences du mouvement psychédélique, qui a déferlé sur le Swinging London à la fin de l'année 1966 : la presse underground (International Times, OZ, Ink) donne le mode d'emploi des drogues, tandis qu'en juillet 1967, le (national et vénérable) Times accepte de publier une tribune favorable à la légalisation de la marijuana ; les Beatles devenus hippies avouent avoir consommé du LSD tandis que des membres des Rolling Stones sont traduits en justice pour détention de stupéfiants; de nouveaux goupes musicaux dits psychédéliques viennent désormais de la bonne société et font des études supérieures (Pink Floyd, Soft Machine) et se produisent dans des lieux à la mode comme l'UFO et le MiddleEarth, où la consommation culturelle de drogues est à l'honneur. Les attitudes sexuelles troubles, l'androgynie, le dandysme se conjuguent bizarrement avec la "philosophie" hippie, son refus de la société occidentale et son attrait pour l'Orient et ses pratiques mystiques.

C'est aussi dans ce contexte contre-culturel que se développe l'agitation scolaire et estudiantine, particulièrement dans la capitale mais pas seulement. Les lieux les plus remuants sont certainement les Art schools (écoles régionales des Beaux-Arts) ainsi que la London School of Economics. Située en plein centre de Londres et non loin des organes de presse, rattachée à l'Université de Londres, c'est la LSE qui apparaît comme le centre moteur de la contestation. Sa tradition de gauche, son recrutement relativement démocratique (22% des étudiants en 1968 sont d'origine modeste ou très modeste) les nombreux étudiants venus des Indes et des ex-colonies britanniques en ont fait dans les années soixante une plate-forme tiers-mondiste, anticolonialiste et antiaméricaine assez fortement influencée par la Nouvelle Gauche. Depuis 1966 et l'affaire rhodésienne, la LSE reste fortement mobilisée surtout que l'année suivante, son directeur Walter Adams vient de l'University College rhodésien ; il est accusé d'avoir coopéré avec le gouvernement de Ian Smith dans l'arrestation d'étudiants anti-racistes et l'expulsion d'enseignants.

La LSE connaît alors un état d'insurrection quasi permanent, alimenté par la guerre du Viêt-Nam. Le renvoi de deux activistes de la Nouvelle Gauche en mars 1967 met le feu aux poudres et la LSE devient le centre opérationnel de la contestation radicale. Aux commandes, non pas des beatniks bohèmes d'Art school ni des hippies psychédéliques sortis des modern secondary schools ou des comprehensive schools, mais des jeunes garçons et filles propres sur eux, portant la cravate ou le tailleur, au niveau scolaire très élevé, venant majoritairement d'établissements secondaires sélectionnés. En bref, la future élite du Royaume, assez comparable au fond aux étudiants de la Sorbonne. D'ailleurs, la LSE est 24 heures sur 24 au mois de mai 1968 à l'écoute des événements parisiens, mais ses leaders gauchistes ne parviennent pas à organiser des manifestations comparables : la plupart des étudiants sont trop intimement persuadés que la révolution — anarchiste, trotskyste, maoïste ou plus classiquement marxiste — n'est décidément pas un concept exportable en Grande-Bretagne. La LSE est en partie représentative du malaise qui existe depuis le milieu des années soixante dans l'enseignement supérieur, en relation avec la démocratisation des études longues classiques (15% des enfants de milieu ouvrier suivent une grammar school en 1960) et la place nouvelle que prend la jeunesse dans la vie politique, sociale, économique et culturelle. L'université n'est plus un lieu fermé au monde, bien protégé dans ses murs plusieurs fois centenaires : elle s'ouvre à de nouveaux étudiants (il y a doublement de l'effectif de 1960 à 1970), à la modernité architecturale (les "nouvelles universités" des années 60 et leurs campus éloignés des centre-villes), aux sciences politiques et humaines (l'extension des sciences sociales, notamment dans les nouveaux pôles), aux Arts les plus modernes (dans les University Art Schools), à la technologie et aux besoins de l'industrie (création en 1965 des Polytechnics et en 1966 de 10 universités technologiques). Cette diversification résoud en partie le problème de l'afflux d'étudiants — problème tout de même moins considérable qu'en France ; elle permet aussi d'intégrer dans l'enseignement supérieur des jeunes de milieux modestes, une priorité énoncée par le rapport Robbins de 1963 ; elle ne règle pas les problèmes structurels qui se posent dans certains établissements : place minoritaire des jeunes filles, sous-représentation étudiante dans les conseils d'administration, absence de liberté d'expression et d'affichage, poids du mandarinat (pegagogic gerontocracy selon les slogans de 68), règles très strictes dans certains campus et cités universitaires etc..

Ce malaise ne fait que croître au contact du phénomène pop et de la contre-culture, cette dernière reprenant le flambeau de la CND en s'opposant farouchement à la politique étrangère du gouvernement et ses prolongements diplomatiques (Viêt-Nam, Rhodésie). La création de l'Anti-University en novembre 1967, sur le modèle de la Free School de New-York, traduit bien la volonté de créer une structure alternative aux institutions traditionnelles. Aidée par R.D Laing et Bertrand Russell — ce dernier prête un immeuble de sa fondation dans Revington Street— , l'initiative constitue un mélange entre l'utopie égalitaire d'extrême-gauche (plus d'"étudiant", plus de "professeur", plus de "cours", plus de théorie séparée de l'action) et les expériences pédagogiques déjà amorcées dans les Art schools (disciplines peu cloisonnées, liberté des programmes). L'anti-université devient une tribune pour tout le gotha underground, sociologues, psychanalystes, poètes, peintres, éditeurs, mais aucun musicien pop n'y figure. On y rencontre tout de même des personnages de l'avant-garde qui ne dédaignent pas la fréquentation des vedettes pop : les artistes Yoko Ono et Gustav Metzger, les écrivains situationnistes Jeff Nuttall et Alexander Trocchi. Le programme annoncé est"anti-tout" : l'anti-culture, l'anti-poésie, l'anti-théâtre. Le contenu des cours n'a guère de sens et cela importe peu. La confusion idéologique est à son comble lorsque se mêlent Artaud, Gurdjieff, Reich et Marx, associés aux textes sacrés de l'Orient et...au Pop Art. On utilise beaucoup les mots qui seront aussi les mots-clés de mai-68, comme permissiveness, authentic, experience, revelance, confrontation… Le brassage d'idées est assez conforme à l'"esprit de mai" en Angleterre, mélange de fantaisie pop et de prétention intellectuelle. L' influence de cette "université" reste sensible de février à avril 1968, mais le projet avorte avant même l'explosion de mai : jamais il n'est apparu comme une alternative sérieuse ni comme un danger pour l'ordre universitaire. Si danger il y a, il ne peut venir (comme d'ailleurs dans les autres pays) que des plus anciennes et des plus prestigieuses écoles, ou bien des nouveaux campus qui peinent à répondre à leur vocation démocratique.

OZ, mai 68, cover Martin Sharp

Les premières occupations de locaux ont lieu en mars 1967 à la LSE, puis en janvier et février 1968, respectivement à l'université de Birmingham et de Leicester, en raison de la sous-représentation étudiante au sein des conseils d'administration. Au-delà des problèmes strictement universitaires, la guerre du Viêt-Nam devient un thème fortement mobilisateur et qui cristallise les oppositions : le 17 mars, une grande marche sur l'ambassade des Etats-Unis réunit au moins 25 000 personnes à Grosvenor Square et se termine par une charge violente des policiers à cheval (lire notre chronique de mars 1968). Le même mois, des étudiants gauchistes de Cambridge tentent de renverser l'automobile transportant Denis Healey, ministre de la Défense. Début mai, un orateur est empêché de s'exprimer par des étudiants radicaux de la nouvelle université d'Essex ; le 15, avec une discipline qui contraste avec les violents événements parisiens, les cours sont arrêtés pour contraindre le sénat universitaire à réintégrer les "meneurs". Le 19, Essex est en grève sous l'impulsion de trois étudiants qui se verraient bien les Geismar/Sauvageot/Cohn-Bendit anglais, Raphael Halberstadt, David Triesman et Peter Achard, mais la gestion souple et libérale du vice-chancelier Albert Sloman permet à l'agitation de garder une certaine mesure...et de ne pas faire tâche d'huile.

Les professeurs, comme aux Etats-Unis, sont profondément divisés et surtout ne savent pas quels sont leurs véritables interlocuteurs : les enfants de la "révolution pop", cheveux longs et longues barbes, chemises à fleurs et look hippie, sans idéologie révolutionnaire ou ceux de la contre-culture gauchiste, cheveux courts et projet politique radical et confus ? Aux Etats-Unis existe à travers le mouvement yippie de Jerry Rubin une telle hybridation hippie/gauchiste, mais en Angleterre les deux mouvements ne se rejoignent pas vraiment ou de manière marginale. La tolérance du corps enseignant d'Essex aurait fait merveille en cas de révolte motivée par des causes politiques spécifiquement britanniques (par exemple la lutte contre le racisme et Enoch Powell) mais les discours néo-CND sur la guerre du Viêt-Nam, les risques bactériologiques et la Paix universelle ne pouvaient déclencher qu'un sentiment d'impuissance...ou de dégoût. Quant au ministre chargé de l'éducation, Edward W.Short, le talentueux journaliste Bernard Levin, auteur de The Pendulum Years (1970), lui reproche non sans raison sa politique incohérente, qui oscille entre le mépris — les étudiants protestataires sont des "voyous" — et la défense (paradoxale) d'un système d'éducation plus progressiste.

Quant aux musiciens pop — surtout ceux qui revendiquent des origines ouvrières — ils auraient pu devenir - et pourquoi pas ? - les leaders de la contestation. Mais si une "révolution" est bien connue à Londres dans le monde pop, c'est la boîte de nuit la plus fréquentée de l'année, appelée opportunément "The Revolution". Les jeunes gens à la mode ont désormais le choix entre la fréquentation de l'Establishment (une autre boîte de nuit) et celui de la Revolution, sans risque d'être considérés comme des traîtres par leurs pairs. Comme pour clore à leur façon l'année 1968, les vedettes pop se mettent en scène en décembre un grand show télévisé — non diffusé au final par la BBC — intitulé Rock And Roll Circus. Auto-dérision du monde pop face aux événements du monde ou mégalomanie grandissante ? Sous le chapiteau, les musiciens sont costumés parmi les clowns, les acrobates et les lions ; on y retrouve le gotha pop (John Lennon et Yoko Ono, les Who, les Rolling Stones, Marianne Faithfull, Eric Clapton), pour un spectacle féérique, sorte de plongée dans le rêve, négation d'un réel qui échappe de plus en plus à cette micro-société déjà millionnaire. You can't always get what you want...

La principale activité des groupes pop en 1968 — en dehors de la consommation de drogues et des activités méditatives — reste finalement très professionnelle : produire des disques pour un public toujours plus vaste et exigeant et participer — à l'exception très notable des Beatles — à des concerts de plus en plus gigantesques. La musique est parfois plus agressive: en cela traduit-elle peut-être l'ambiance particulière du printemps et de l'été. Si révolution il y a dans le monde pop, c'est surtout celle de la drogue et du sexe, mais reste-t-il de la place pour une révolution politique ? La réponse est non, au moins au sens traditionnel du terme "politique". John Lennon a écrit la chanson Revolution à la fin de l'hiver 1968...dans l'ashram indien du Maharashi ! Les Beatles l'enregistrent le 30 mai 1968. Il n'en résulte pas, loin de là, un appel à la révolte, mais plutôt à la méditation personnelle :

Tu dis que tu veux une révolution

Bon tu sais nous voulons tous changer le monde (...)

Tu dis que c'est l'évolution

Bon tu sais nous voulons tous changer le monde (...)

Mais quand tu parles de destruction

Ne sais-tu pas que tu peux m'exclure (...)

Tu me dis que ce sont les institutions

Tu ferais mieux de faire le ménage dans ton esprit

Cet appel à la "révolution de l'esprit" n'est pas décalé par rapport à l'esprit du temp : on retrouve ainsi dans Revolution les préoccupations essentielles de la contre-culture anglo-saxonne, la Paix, l'Amour, la Méditation, thèmes un peu trop "pacifiques" pour les révolutionnaires enragés de Mai. L'opposition "politique" entre les Beatles et leurs rivaux de toujours (et néanmoins amis) les Rolling Stones est d'ailleurs exacerbée en 1968 par un article de la New Left Review au début de l'année 1968. Les militants de la Nouvelle Gauche ont parfois été accusés de "récupération" tardive du mouvement pop, mais la célébrité de l'article ne doit pas occulter l'intérêt que la New Left Review porte dès le début des années soixante aux musiques populaires, le jazz, le rhythm and blues et le rock. Ainsi dès 1964, les "gentils" Beatles ont le mérite — selon la Nouvelle Gauche — d'avoir brisé les barrières de classe entre les jeunes étudiants et les jeunes travailleurs et de les avoir tous réunis contre le monde adulte. Même si les Beatles sont d'une certaine manière trop gentils sinon conformistes, ils n'en restent pas moins beaucoup plus "signifiants" pour les militants révolutionnaires que la plupart des groupes ou chanteurs pop de l'époque. Pour la Nouvelle Gauche, il y a face aux enjeux politiques la weak solution (celle des Beatles) et la strong solution (celle des Stones) et les chansons des deux groupes reflètent cet affrontement. Le journal gauchiste Black Dwarf considère ainsi la chanson I Can't Get No (Satisfaction), écrite en 1965 par les Stones comme "un classique de notre temps (...) la semence d'une nouvelle révolution culturelle". Mais c'est surtout la chanson Street Fighting Man qui mobilise les leaders de la Nouvelle Gauche. Ecrite pendant l'été 1968, elle est marquée évidemment par les événements, dans la mesure où son auteur Mick Jagger — ancien étudiant de la LSE ! — s'est personnellement engagé dans la manifestation de la Vietnam Solidarity Campaign. De plus, ses déclarations début mai à un journaliste de l'International Times — le magazine de la contre-culture psychédélique depuis 1966 — l'ont (à tort ou à raison) fait cataloguer comme un sympathisant des mouvements étudiants. La chanson commence effectivement par une invitation nuancée à profiter des rayons de soleil printaniers. Le rythme est martelé mais le son du sitar indien est perceptible derrière les guitares :

Partout j'entends le son des pieds qui marchent et chargent

Oh garçon c'est parce que l'été est là

et le temps est idéal pour aller se battre dans la rue

Mais le morceau comporte une chute sans illusions, où le pragmatisme anglais — forme de résignation ? — l'emporte :

Mais que peut faire un pauvre garçon

sinon chanter dans un orchestre de rock

parce que dans Londres endormie

Il n'y a pas de place pour les combattants des rues

Mick Jagger explique dans certaines interviews que la chanson a été écrite pour les Anglais, dont il stigmatise l'apathie en ces circonstances ("Londres ville endormie"), alimentée par la politique de Wilson ("il n'y a que des solutions de compromis" chante-t-il aussi dans Street Fighting Man) ; dans d'autres, il insiste sur l'idée de violence politique, qu'il réprouve tout aussitôt, ne se sentant pas l' âme d'un guérillero. Poussé par les médias, le chanteur des Rolling Stones cherche à donner du sens à un texte écrit de manière très spontanée, ce qui aboutit à des incohérences. Jagger aime la violence collective que ses concerts suscitent mais il n'en assume absolument pas les éventuelles retombées politiques (ni d'ailleurs médiatiques, comme à Altamont en 1969). Que la chanson en question soit interdite d'antenne à Chicago pendant la Convention démocrate, qu'elle soit "récupérée" par l'ancien président de l'Oxford Union, le gauchiste (d'origine pakistanaise) Tariq Ali dans Black Dwarf qu'elle soit diffusée dans tous les clubs londoniens à la veille de la grande manifestation contre la guerre du Viêt-Nam (le 27 octobre), voilà qui mobilise mollement le "combattant des rues" Jagger : "Ca ne m'intéresse pas tellement de changer le monde, déclare t-il dans une interview, la première chose, c'est de changer soi-même, d'abord. Moi je veux faire ça avant de changer le monde". OK, Mick.

.jpg)

Collector ! Pochette danoise du 45 tours.

Fin mai et début juin, l'agitation étudiante est fortement amplifiée par les événements français et leurs retombées ; Geismar et Cohn-Bendit, véritables stars de l'Internationale gauchiste, sont à Londres le 15 juin et rencontrent des militants anglais de la RSSF (Revolutionary Socialist Students Federation). Les grèves se poursuivent dans les Art schools et la London School of Economics. Pourtant tout sépare ces deux établissements dans leur mode de recrutement : autant les Art schools constituent un refuge pour les décalés, les recalés et relégués de toutes conditions sociales, autant la LSE est on l'a vu l'un des établissements londoniens les plus sélectifs en termes scolaires. C'est la Hornsey Art School, au nord de Londres, qui donne le signal le 28 mai — une école qui a tout de même vu passer dans les années 60 quelques "vedettes" pop, dont Ray Davies, chanteur et compositeur du groupe The Kinks. La rébellion de cette école d'art est assez typique des contradictions du mouvement de mai 1968. Très privilégiés par rapport aux étudiants d'autres Art schools de "province" moins prestigieuses, les élèves de Hornsey n'ont aucun souci à se faire pour leur avenir professionnel : la plupart des graduates obtiennent en effet des places enviables dans le design industriel et la publicité. C'est justement ce qui est remis en cause par les étudiants les plus extrémistes : ils considèrent qu'au lieu de former des "artistes", l'école est gangrénée par la culture bourgeoise qui glorifie le travail, par les milieux d'affaires, de la mode et de la publicité. Avec le recul, on peut critiquer durement l'inconscience de cette génération du plein emploi, dans la mesure où les protestataires les plus acharnés sont ceux qui ont l'avenir professionnel le plus assuré…

La gestion municipale et décentralisée des Art schools a raison de la fronde de Hornsey, qui va durer deux mois, comme le montre The Hornsey Film, sorti en 1970. La municipalité très conservatrice qui gère l'établissement décide à la rentrée scolaire de renvoyer tous les étudiants impliqués et 45 enseignants, soit la quasi-totalité du personnel. L'agitation gagne alors sporadiquement d'autres Art schools, des lycées (à travers la Schools Action Union). Dans les prestigieuses universités (Oxford, Cambridge) ont lieu quelques actions toutefois minoritaires. Le 3 juin, le bâtiment des Proctors (censeurs) d'Oxford est occupé en raison d'un conflit sur la distribution de tracts, soumise à l'autorisation universitaire. Ces actions ponctuelles sont réprouvées par la majorité des étudiants, qui aboutissent tout de même à l'assouplissement de certaines règles sur la liberté d'expression.

Alors que les vacances d'été pouvaient laisser espérer un retour au calme, les renvois de la rentrée (dans les Art schools notamment) et la guerre du Viêt-Nam mobilisent la London School of Economics dans ce qui est certainement — très atténué et avec du retard ! — le véritable "mai 68 anglais". Le 25 octobre 1968, la LSE est occupée, et les Londoniens étonnés peuvent lire sur des banderoles placées à l'entrée Victory for the Vietnam Revolution. Malgré ce scepticisme sur les possibilités d'une révolution socialiste, le Viêt-Nam reste toujours un sujet de grande mobilisation, ce qui ne signifie pas de consensus. Les étudiants de la Vietnam Solidarity Campaign ou VSC préparent en octobre 1968 une grande manifestation contre la guerre prévue pour le 27 ; celle-ci paraît être un succès populaire mais elle marque en réalité l'échec de la VSC, les "réformistes" (en fait, l'aile gauche du parti travailliste) faisant cortège à part sans l'appui des militants anti-bombe, tandis que les "révolutionnaires" les plus radicaux (quelques milliers tout au plus) choisissent une stratégie d'affrontement avec la police. Trotskystes (46% des manifestants), communistes, anarchistes, maoistes, travaillistes, autant de mouvements de gauche que le thème du Viêt-Nam ne peut plus — même dans la tolérante Angleterre — rassembler.

La fin de l'année 1968 et la première moitié de 1969 sont l'occasion de poursuivre quelques mois le psychodrame, que le Times relate avec délectation. Logiquement, une réaction conservatrice succède à l'anarchie de la fin des années soixante. La "normalisation" de la LSE marque la fin des illusions libertaires et révolutionnaires en Angleterre, accentuée ensuite par le retour au pouvoir des Conservateurs menés par E.Heath (1970). Il y a bien encore quelques agitations ponctuelles pendant l'hiver 1970, notamment à Cambridge, mais les autorités universitaires — en plein accord avec la police — ont décidé de sanctionner très durement les activistes de la Nouvelle Gauche (des peines de prison sont prononcées en juillet contre des étudiants ayant violemment perturbé un dîner d'affaires réunissant Anglais et Grecs). Au final, le « Mai 68 britannique » est bien resté une exception. Comme le souligne Marie Scot "Ni vraiment politique ni réellement social, il est resté essentiellement étudiant et universitaire et n’a pas entraîné l’ensemble de la jeunesse dans la révolte".

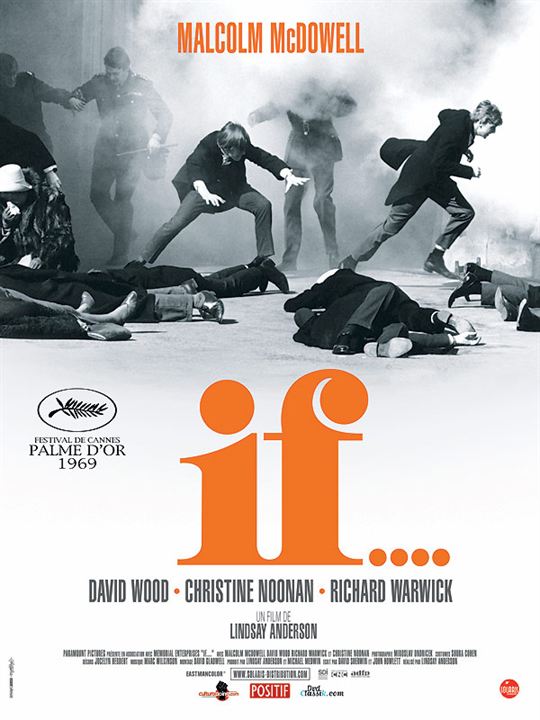

Et comme un dernier fantasme d'un révolte radicale détruisant tout l'ancien système de pouvoir et d'éducation, le film de Lindsay Anderson, If, connaît en 1969 une consécration internationale. Palme d'or à Cannes, le film (tourné en 1968) est probablement l'œuvre principale d'un réalisateur, mort en 1995 et qui débuta dans l'expérience du Free Cinema au début des années soixante. Dans une public school où dominent encore des rapports de domination et des humiliations physiques, les frustrations accumulées débouchent sur une rébellion d'une violence inouïe, dont Mick Travis (Malcolm McDowell, étonnant de vérité) est le leader. C'est la guerre civile où les dominés tuent leurs maîtres sur les toits du collège, armés de fusils et de mitrailleuses. Ce mai 1968 poussé au bout de sa logique dans le contexte évidemment spécifique des public schools a choqué une partie de la critique, qui n'a vu dans la fin sanglante qu'un dérapage absurde. En fait, rien n'est plus logique que ce triomphe d'un anarchisme de terreur s'opposant à l'ordre par la terreur. Nul doute que tous les déçus de l'année 1968 ont dû quelques instants s'identifier aux auteurs du grand massacre libérateur qui clôt l'une des œuvres les plus fortes du cinéma anglais d'après-guerre.

© BERTRAND LEMONNIER MAI 2018 (pour le texte)

Lire aussi

© 2009-2018. Les sites berlemon.net sur la Toile depuis 1998!

NO![]() No

No ![]() No

No ![]()

militons pour un vrai partage du web sans réseaux dits "sociaux" !

hébergement OVH