LA FAUTE DE LA REPUBLIQUE

Le mouvement Black Lives Matter, né aux Etats-Unis après la mort de George Floyd, a relancé la "question noire" dans les anciennes puissances européennes esclavagistes et colonialistes. Mais c'est depuis une dizaine d'années déjà que la question est soulevée officiellement en France, notamment à l'initiative du pouvoir exécutif. Le 10 mai 2006, pour la première fois, la France métropolitaine a organisé une journée nationale de la mémoire de l’esclavage et de la mémoire de l’abolition, alors que le thème de la colonisation refaisait surface, et après la création, en novembre 2005, du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) et la publication d'un grand dossier du journal La Croix (être noir en France) début 2006. Comme le soulignait alors l'anthropologue (et jésuite) Stéphane Nicaise dans "La question noire en France" (Études 2006/9): "Par le recours à l’histoire, et en particulier à l’histoire coloniale, est dénoncée l’inégalité des chances qui frappe des Français noirs par rapport à leurs concitoyens blancs aux mêmes niveaux de qualification qu’eux". La question de la colonisation en Afrique noire (et bien sûr aussi au Maghreb) n'a cessé ensuite d'inspirer de nombreux (et excellents) travaux historiques et de générer aussi des polémiques nouvelles, que le militantisme de certaines associations tout comme le discours public ont pu exacerber. Tout cela sur fond de rapports diplomatiques parfois compliqués avec les pays africains, d'une poussée de la droite identitaire et nationaliste et du développement d'un communautarisme ethnique. Exemple de polémique stérile, un alinéa qui avait été introduit dans la loi du 23 février 2005, avant d’en être retiré, voulait que «les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord». Comme sous la IIIème République d'Ernest Lavisse !

En

juillet 2007, le président Sarkozy, à peine élu, fit à Dakar un

discours qui laissa pantois les spécialistes de la civilisation

africaine et des grands royaumes africains : "Le drame de

l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans

l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires, vit avec

les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature,

ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la

répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles". Cette

idée suppose en effet un degré de civilisation (histoire=civilisation

et progrès) inférieur, une sorte de Moyen-Age éternel de l’Afrique et

c’est une vision figée et surannée qui nous ramène au 19ème siècle,

même si elle se rattache volontiers à un humanisme républicain

généreux. Bref, les Européens connaissent très mal l’Afrique et

disent à peu près n’importe quoi à son sujet. Les politiques, de droite

comme de gauche, sont donc les héritiers d’une longue tradition

d’ignorance. Sans oublier un paternalisme colonial qui a été de toutes

les époques, ainsi en 1958, le général de Gaulle, toujours à Dakar,

défendait encore l’idée d’une communauté franco-africaine (contre celle

d’indépendance) et c’est papa de Gaulle qui aimait l’Afrique et les

Africains :

Je tiens à répéter à cette Afrique que j'aime l'expression de mon amitié, l'expression de ma confiance, et je suis sûr que, malgré les agitations systématiques et les malentendus organisés, la réponse du Sénégal et de l'Afrique à la question que je lui pose, au nom de la France, sera OUI, OUI, OUI ! Vive le Sénégal !

Dans le film un peu méconnu de Chris Marker et Pierre Lhomme, Le joli mai (1962, sorti début 1963), sorte d’enquête sociologique qui multiplie des interviews de Parisiens et de Parisiennes à la fin de la guerre d’Algérie (les accords d’Evian datent d’avril), on trouvait le récit d’un étudiant originaire du Dahomey (aujourd’hui Bénin et qui fut avant la colonisation et son intégration dans l’AOF un des plus grands royaumes africains). En quelques minutes, le jeune homme résumait parfaitement ce qu'était - et ce qu'allait être - la condition d'un jeune noir-africain en France dans les décennies à venir. Dans un registre comique, le très récent film Tout simplement noir tourne en dérision des clichés qui ont la vie dure depuis soixante ans, tout en stigmatisant le communautarisme "noir". Et l'acteur/réalisateur Jean-Pascal Zadi a cette formule (faussement) ironique que l'on pourrait croire dépassée en 2020 : "l'homme blanc doit comprendre que le Y'a bon Banania, c'est fini !".

.png)

Image extraite du Joli Mai

Malgré tout,

en février 2017, le candidat-président Macron a brisé un tabou, dans la

droite ligne des reconnaissances tardives d'un "passé qui ne passe pas"

(on pense au Vel d'Hiv et à Vichy). Oui, la colonisation a été un "crime

contre l'humanité" et un "acte de barbarie" et il est

temps d'oeuvrer désormais à une "réconciliation des mémoires". Et

enfin, en 2019, le même Macron a estimé que le

colonialisme a été une «faute de la République» lors

d'une conférence de presse à Abidjan en compagnie du président ivoirien

Alassane Ouattara. Réaction outrée de Mme Le Pen : "En

se vautrant dans la repentance, qui plus est à l'étranger, en ne

retenant que les aspects négatifs d'un processus complexe, Macron salit

l'histoire de France et met en danger nos soldats en Afrique, déjà

soumis à une haine anti-français croissante". Le roi des Belge

Philippe a toutefois été un peu plus loin que l'exécutif français. Le

30 juin 2020, à l’occasion du soixantième anniversaire de

l’indépendance du Congo, le roi a exprimé dans une lettre adressée au

chef de l’État et au peuple congolais des regrets pour le passé

colonial en ces termes : "A l’époque de l’État indépendant du Congo, des actes de violence et de

cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire collective.

La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances et

des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour

ces blessures du passé dont la douleur est aujourd’hui ravivée par les

discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Je continuerai

à combattre toutes les formes de racisme." Pas question

toutefois pour la Belgique de rétrocéder les biens volés au peuple

congolais du temps de la domination de Léopold II sur le Congo et du

temps de la période coloniale pendant laquelle le Congo a fait partie

de la Belgique (1908-1960) ni de déboulonner les statues de

colonisateurs et autres symboles de l’époque coloniale dans l’espace

public belge. De même en France, le président Macron s'est déclaré

opposé à tout "déboulonnage", en particulier des statues de Colbert,

tandis qu'un mouvement iconoclaste s'est manifesté dans certains

territoires, visant notamment en Martinique Victor Schoelcher,

l'abolitionniste d'avril 1848 (sous la Deuxième République, donc) qui a

aussi été député de ce territoire. Cet acte a été condamné quasi

unanimement, y compris par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage

et par l'écrivain Patrick Chamoiseau, qui demande à ce que l'on

"respecte l'homme" Schoelcher. Ce qui est en jeu en réalité, c'est la

captation d'un héritage au profit de quelques "héros" (désormais ce ne

sont plus les "héros" de la colonisation comme Gallieni ou Lyautey mais

ceux de l'abolition de l'esclavage ou de la décolonisation).

Carte-postale de la statue de Schoelcher à

Fort-de-France

Comme on le voit, la controverse reste vive, mais ce qui est intéressant dans ce débat (en France) concerne la responsabilité de "La République" comme une sorte de personne morale. C'est ce que je vais tenter de clarifier dans une courte synthèse historique qui rappelle ce qu'a été l'enjeu colonial en France de 1870 (aux débuts de la IIIème République, qui a relancé la colonisation) à 1962 (la fin de la guerre d'Algérie et de notre empire colonial). Il n'y a dans ce texte aucune volonté polémique, juste un rappel à l'histoire, devenu si nécessaire dans un monde à la mémoire volatile.

Enjeu : « ce qu’on espère gagner, ce qu’on s’expose à perdre dans une entreprise »

« Un marin qui était là et qui possède des terres reprenait avec vivacité qu’on avait tort de traiter les colons de cette manière ; que sans colonie il n’y avait rien de stable ni de profitable en Afrique ; qu’il n’y avait pas de colonie sans terres et qu’en conséquence ce qu’il y avait de mieux à faire était de déposséder les tribus les plus proches pour mettre les Européens à leur place. Et moi, écoutant tristement toutes ces choses, je me demandais quel pouvait être l’avenir d’un pays livré à de pareils hommes et où aboutirait enfin cette cascade de violences et d’injustices sinon à la révolte des indigènes et à la ruine des Européens. »

Alexis de Tocqueville, Philippeville, le 30 mai 1841 (lire et relire Tocqueville!).

En 1870/71, la nouvelle République reçoit en héritage un domaine

colonial déjà conséquent : 1 million de km2, répartis sur quatre

continents et peuplés de 5 millions d’Hommes. Aux « vieilles

colonies » de l’Ancien Régime sont venus s’ajouter tout au long du

XIXème siècle, l’Algérie et le Sénégal, les comptoirs occidentaux

d’Afrique, Tahiti et la Nouvelle Calédonie, la Cochinchine et le

protectorat sur le Cambodge. Mais dans quels buts ? Pour quels

espoirs ? Avec quels enjeux ? Dans quelle mesure ces vastes

espaces sont-ils susceptibles de se trouver intégrés dans le

« retour aux questions nationales » annoncé et attendu par

Renan, alors même que le peuple français se désintéresse de

l’outre-mer ? « Colonies : s’attrister quand on en

parle » écrivait laconiquement Flaubert dans son Dictionnaire

des idées reçues.

Ces questions prennent leur sens à la lumière de l’histoire coloniale

de la IIIème puis de la IVème République. En effet, le fait

colonial fait l’objet d’un véritable débat national avant 1914 et –

paradoxalement – l’un des enjeux politiques est la conquête d’une

opinion indifférente sinon hostile. La période 1914-1939 marque

probablement l’apogée de l’Empire, ce qu’illustre l’Exposition

coloniale de Paris en 1931 : les colonies sont alors présentées

comme un enjeu majeur de la puissance française dans tous les domaines.

Mais bien des inquiétudes et des remises en cause annoncent la

difficile période qui s’ouvre avec la Seconde guerre mondiale. Après le

conflit, où l’Empire tient une place centrale, l’enjeu est désormais

celui du maintien d’une Union Française, dans le contexte de la guerre

froide et d’une « décolonisation » à l’échelle planétaire.

Enjeu international, donc, mais qui devient un drame national avec

l’Algérie, territoire qui cristallise toutes les passions coloniales de

la période 1870-1962.

.jpg)

Expo coloniale de 1931

A

quoi peuvent servir des colonies ? « L’objet des colonies, disait

Montesquieu dans L’esprit des lois est de faire le commerce dans de meilleures conditions qu’on ne le fait

avec les peuples voisins avec lesquels les avantages sont

réciproques ». Que reste t-il au début de la IIIème République de

cette conception purement mercantiliste, d’ailleurs fortement remise en

cause par les véritables Libéraux ? L’une des premières doctrines

coloniales est celle du géographe Jules Duval, pour lequel les enjeux

ne sont pas seulement liés aux échanges mais regardent l’avenir de la

planète : la colonisation représente l’exploitation, le peuplement et

le défrichement pacifiques du globe. Le but est donc humanitaire, à la

fois civilisateur au sens très large du terme et créateur de richesses.

Une autre doctrine est moins « utopique », plus réaliste et

se fonde sur des considérations géopolitiques et stratégiques

(Prévost-Paradol, par exemple) : accroître le poids de la France

dans le monde – face au Royaume-Uni et à l’Allemagne, les

véritables concurrents en matière de Weltpolitik – passe par

la fondation d’un Empire puissant, dont l’Algérie serait le pivot. La

Conférence de Berlin, en 1885, inaugure d’ailleurs une forme de

compétition à l’amiable entre les grandes puissances impérialistes. Une

troisième doctrine – par ailleurs liée aux deux premières – reprend un

vieux thème jacobin, celui d’une France « porteuse de

lumière » sinon des Lumières. Francis Garnier, le colonisateur de

la Cochinchine, l’explorateur du Mékong et le conquérant du Tonkin

définit parfaitement le nouvel enjeu colonial. L’appât du gain, la

quête du profit ne peuvent pas être les seuls mobiles de la

construction d’un Empire. La France a reçu de la Providence la mission

de l’émancipation, de l’appel à la liberté des races et peuples encore

esclaves de l’ignorance et du despotisme. Reste à peupler ces

territoires lointains, dans une France malthusienne et réfractaire à

l’émigration (si l’on excepte certains courants traditionnels, comme

celui des Basques…vers l’Amérique Latine !). Le résultat est bien

décevant : en 1890, à peine un millier de personne quittent la

Métropole pour se rendre outre-mer, sans certitude d’ailleurs de s’y

fixer durablement. Et de toute évidence, il est difficile de faire de

la colonisation pénale – en Nouvelle Calédonie, en Guyane – un

modèle de peuplement colonial pour les émigrants potentiels !

De

ce « mince point de départ » selon l’expression de Raoul

Girardet, naît une idée coloniale et impérialiste française, qui trouve

chez les géographes, les missionnaires catholiques et les républicains

opportunistes les plus ardents propagandistes, relayés par une armée en

mal d’action et d’aventures. Jules Ferry élabore dans les années 1880

une pensée coloniale autour d’une triple argumentation, d’ordre

humanitaire, d’ordre économique et d’ordre politique. Fortement

contestée à gauche comme à droite, cette doctrine peine à se répandre

dans une opinion qui reste à conquérir. Ce n’est pas le plus mince

enjeu de la colonisation dans une démocratie où les ministères tombent

aisément, notamment à propos des expéditions outre-mer (le

Tonkin !). Un Parti colonial n’est pas de trop (E. Etienne à la

Chambre, J. Siegfried au Sénat), tout comme la création de Comités (de

l’Afrique, de Madagascar, d’Océanie, du Maroc), de l’Union Coloniale

Française, pour effacer dans l’opinion l’image traditionnelle du

conquérant au profit de celle du « fondateur d’Empire »,

administrateur et bâtisseur, faiseur d’ordre et créateur de paix et

même continuateur de la mission évangélique des Eglises - le cardinal

Lavigerie, le fondateur des Pères Blancs, ne fait-il pas son appel au

ralliement en rade d’Alger ?

Les

grands regroupements territoriaux renforcent l’idée de territoires unis

: la Fédération Indochinoise, l’AOF, puis l’AEF. Gallieni, gouverneur

général de Madagascar en 1898, distingue dans ses célèbres Principes

de pacification et d’organisation les

types d’action nécessaires à la pacification. A l’action politique et

militaire succède l’action économique - dépenses publiques,

investissements privés - puis l’action civilisatrice, selon la

« méthode progressive ». Pour Gallieni, qui tire les leçons

de son expérience du Soudan et du Tonkin, il ne faut «détruire qu’à la

dernière extrémité» - lorsque l’insoumission est avérée - pour

mieux bâtir sur les ruines un village, un marché, une école. Le soldat

français - tout comme l’officier colonial - se fait alors

« surveillant de travaux, instituteur, ouvrier d’art » et

supervise les grandes campagnes de vaccination ; il est l’artisan

d’une (re)construction civilisatrice et pacifique : routes, ponts,

chemins de fer, maisons, hôpitaux ; il œuvre pour l’éradication

des traites négrières et de l’esclavage (aboli à Madagascar en 1896, au

Maroc en 1912). Une vision optimiste et humaniste qui contraste avec

les violentes caricatures d’une presse satirique antimilitariste

(l’anarchisante L’Assiette au beurre, notamment) ;

celle-ci dénonce les boucheries coloniales et montre crûment la

choquante vérité de l’animalisation et de la

« brutalisation » des indigènes (O.Le Cour Grandmaison).

C’est en Algérie que la IIIème République pense faire aboutir le rêve

colonial d’une « deuxième France », au-delà d’une simple

entreprise capitalistique. Après le grand soulèvement de Moqrabi

(1871/72), l’objectif est bien de « franciser » par le

« rattachement » (1881) tout en européanisant les terres

indigènes (loi Warnier) : plus de 5 millions d’hectares ont ainsi

été transférés à la fin du XIXème siècle. A la même période, le nombre

des Européens nés en Algérie dépasse celui des immigrés. Il paraît à

Alger en 1889 un livre populaire sur "la fusion des races européennes

d'Algérie" ; on parle de plus en plus de

« franco-algériens » voire d'Algériens tout court, avec la

loi de 1889 qui institue la naturalisation automatique des enfants

d'étranger, même si les Algériens d'origine européenne excluent de leur

communauté à la fois les Juifs et les Musulmans. Au début du XXème

siècle, la tendance est même à considérer que la forte expansion de la

population musulmane est le résultat des bienfaits de la colonisation

française, une position largement relayée par une certaine presse (les

"reportages" illustrés de Lecture pour tous, l’Almanach

du Petit Colon algérien).

En réalité, si la paupérisation de la population algérienne est

générale, surtout dans le Constantinois, les famines fréquentes (en

1887, 1893, 1897), si les « Jeunes Algériens », musulmans

francisés et laïcisés, commencent à revendiquer une stricte application

des principes républicains et la fin de l’inique régime d’indigénat, la

doctrine officielle n’évolue pas et se complait dans une image

idyllique du pays. A l'Exposition coloniale de Marseille en 1906,

l'Algérie y a cinq vastes bâtiments, avec reconstitution des

souks et d'un café maure ; on y admire les photographies du port

d’Alger, des écoles dans le bled.

Et

lorsque les frictions coloniales avec l’Angleterre (Fachoda en 1898) ou

l’Allemagne (le Maroc en 1905, en 1911) deviennent sérieuses, c’est

tout un patriotisme qui se réveille et qui ramène les

radicaux-socialistes tout comme les nationalistes aux vérités premières

de la Nation : l’Empire colonial ne constitue plus, en cas de

conflit armé, une gêne, un facteur d’affaiblissement, mais au contraire

représente un élément supplémentaire de puissance, presque un gage de

victoire. Les campagnes de Lyautey au Maroc dans les années 1912-1914

apparaissent comme autant de réussites militaires françaises, quel

qu’en soit le prix humain. Les jeunes gens de l’enquête Agathon (1913)

disent « la fierté que procure la vision d’un « planisphère

d’Afrique où de larges tâches rouges indiquent les terres où rayonne

une âme ». Les cartes de géographie de l’école républicaine ne

disent pas autre chose. Presque isolé et en tous les cas peu écouté,

Jaurès persiste à dénoncer la domination coloniale, laquelle sert

le capitalisme, empêche la modernisation de la France et accroît le

danger de guerre.

.jpg)

Avec

la Grande Guerre et l’apport des troupes coloniales – les Tirailleurs

sénégalais venus aider la « mère-patrie » alimentent le mythe

de la « Force Noire » de Mangin –, de la main d’œuvre

coloniale (du Maghreb, d’Indochine, de Madagascar), c’est la naissance

d’une conscience impériale, où l’enjeu colonial apparaît désormais plus

clair. « C’est en partie grâce à son empire colonial, affirme un

manuel scolaire en 1925, que la France a pu sortir victorieusement de

la Grande guerre, de même que l’Angleterre doit également à ses

colonies d’avoir pu mener la lutte jusqu’au bout ». Le Sénégalais

Blaise Diagne – premier député noir en 1914 - œuvre à la reconnaissance

du rôle des Tirailleurs dans la Grande Guerre. Des députés antillais

comme H.Légitimus ou G.Candace donnent corps à l’idée d’une progressive

intégration politique de l’outre-mer. Le Guadeloupéen G.Candace est

ainsi élu député (modéré) en 1911. Ministre dans les années 30 et

vice-président de la Chambre en 1938, il défend l’idée d’une mise en

valeur de la France impériale. Celle-ci sort d’ailleurs renforcée de la

guerre sur le plan territorial, avec l’ouest du Togo et le Cameroun

allemands, les « mandats » en Syrie et au Liban : le

domaine colonial est à son apogée avec 64 millions d’habitants sur plus

de 12 millions de km2.

En

1931, l’Exposition coloniale internationale est l’apothéose de

« la plus grande France » : les liens économiques se

sont renforcés (33% des exportations de la métropole, des importations

en hausse constante), les « Croisières » (noire et jaune)

suscitent l’intérêt passionné du public, la presse publie des

suppléments coloniaux et les éditeurs une littérature coloniale à

succès, les publicitaires en font un argument de vente

(« y’a bon Banania », les Cachou Négro, le cirage Bamboula),

les lignes maritimes et aériennes se multiplient, les programmes

scolaires intègrent pleinement l’histoire et la géographie de l’Empire,

avec le soutien actif de l’Union coloniale. Dans le bois de Vincennes,

c’est tout l’Empire qui est « exposé », avec en vedette la

reconstitution grandeur nature du temple d’Angkor Vat et des

« animations indigènes » très populaires. Les discours

d’unité franco-coloniale – prononcés notamment par Lyautey - vantent la

splendeur des « provinces d’outre-mer », où l’Indochine

devient la « France d’Asie » et l’Algérie le

« prolongement de la métropole ». Et l’on peut écouter

Alibert chanter Nénufar,

« Marche officielle de l’Exposition », une chanson au racisme

rigolard, tout à fait dans la veine des chansons de l’époque.

Il

existe bien, non seulement une « France de 100 millions

d’habitants », mais aussi une « vieille France

d’Europe » et une « jeune France d’outre-mer », dont les

élites fréquentent les meilleurs lycées (Senghor, Pham Duy Khiem à

Louis-le-Grand), puis les grandes écoles. L’enjeu colonial

devient celui de toute la République, à travers le discours officiel de

la « véritable grandeur de la France » (Daladier). Il demeure

aussi celui de l’Eglise catholique, confortée par les encycliques

missionnaires de 1919 et de 1926 dans la convergence entre l’idéal

missionnaire et l’idéal colonial, entre la Croix du Christ et le

drapeau national, dans une œuvre commune de « civilisation ».

Il en découle une forme de morale coloniale, fondée sur un certain

nombre de devoirs : devoir de répartition des richesses, devoir

d’éducation - l’école républicaine est ainsi exportée en Algérie pour

entreprendre la « conquête morale » des indigènes -, devoir

d’assistance et de médicalisation, qui permet de définir une

« juste colonisation ». Cette morale est aussi celle de la

paix coloniale : vouloir pousser les peuples colonisés à se

révolter est terriblement dangereux et ne mène qu’à leur

anéantissement. Et si l’indépendance est au bout du chemin, c’est le

retour à la barbarie, à la sauvagerie, au paganisme…

Derrière les beaux discours d’autosatisfaction pointe une véritable

inquiétude : c’est une autre réalité qui commence à apparaître

dans l’entre-deux-guerres, celle d’une colonisation confrontée à de

nouveaux enjeux, à de nouvelles menaces. S’agit-il des

fascismes belliqueux et expansionnistes ? Ou du Japon

impérialiste ? Pas seulement, ou pas vraiment. Le fait colonial

est d’abord fragilisé par le système d’exploitation économique ;

il est ensuite menacé par le communisme internationaliste, de nature

profondément anti-colonialiste, enfin il est directement condamné par

l’émergence des nationalismes indigènes.

La

France a toujours fondé de grands espoirs sur les ressources

coloniales, mais les colonies ont longtemps souffert d’infrastructures

insuffisantes pour valoriser ces ressources. Les progrès des

transports sont incontestables entre les deux guerres (chemins de fer,

routes, canaux, liaisons aériennes), mais la production d’outre-mer

apparaît en fin de compte plus concurrentielle que complémentaire de

celle de la Métropole (les droits de douane à l’entrée en France des

produits coloniaux ont été supprimés en 1913). Si les produits

« exotiques » ne posent aucun problème majeur (le café et le

thé d’Indochine, le tabac en Algérie) et deviennent même indispensables

à l’industrie française (le coton, le caoutchouc), trois produits

perturbent gravement le marché français : le sucre colonial, le

blé et surtout le vin, la grande richesse de l’Algérie. Les tensions

sont vives entre producteurs métropolitains et algériens, d’autant que

l’Etat refuse tout contingentement et envisage même dans les

années 1930 une « autarchie » franco-coloniale comme remède à

la crise mondiale.

L’anti-impérialisme prend – notamment au moment de la sanglante guerre

du Rif en 1925-26 – une coloration révolutionnaire, nettement

anti-capitaliste et anti-militariste. L’enjeu est nettement celui de la

libération des peuples colonisés, à travers la dénonciation des

massacres, des exactions, des abus de pouvoir, de l’exploitation

économique, sociale et culturelle. Le recours au travail forcé – ainsi

pour la construction de la liaison Congo-Océan en 1922-1934 – justifie

de telles positions. Plus nuancé peut-être dans les années 30, en

raison des menaces fascistes, le discours anti-impérialiste de

l’entre-deux-guerres se concentre surtout sur les abus de

l’exploitation coloniale, à travers notamment la littérature, les

écrits de Barbusse et surtout les livres de Gide (Voyage au

Congo et Retour du Tchad), des enquêtes journalistiques

- on pense notamment aux « Quelques notes sur l’Indochine »

publiées dans la revue Esprit par

Andrée Viollis, véritable dénonciation des méthodes coloniales au

Tonkin (1932). Certains hommes politiques ont compris la nécessité de

faire évoluer le statut des coloniaux, à défaut d’accorder l’autonomie

ou l’indépendance. L’idée d’assimilation n’est en effet pas morte. Un

leader comme Ferhat Abbas milite encore dans les années 30 pour

l’intégration des musulmans dans la citoyenneté française, avant

d’évoluer vers l’idée de séparation (le Manifeste du Peuple Algérien

date de 1943). En dépit d’un projet ambitieux, Léon Blum et M.Viollette

– un ancien gouverneur d’Algérie très critique sur l’état d’esprit

colonial - ne parviennent pas à s’appuyer sur la dynamique du Front

Populaire pour faire évoluer le droit colonial et ouvrir le

collège électoral européen à 25000 Musulmans. Que pèsent de toute façon

ces initiatives face à l’action concertée des lobbies coloniaux ?

En 1938, le ministre de l’Education Nationale Jean Zay recommande ainsi

aux professeurs d’histoire et de géographie « d’insister sur les

colonies françaises » et de respecter les programmes (« la

formation de l’Empire colonial français » y est inscrite depuis

1925).

Quant aux nationalismes indigènes, ils s’appuient non seulement sur des

principes idéologiques (le communisme de Hô Chi Minh, L’Etoile

nord-africaine de Messali Hadj, le nationalisme d’Abd-el-Krim, de

Khaled-el-Hachemi) ou politico-religieux (le panarabisme du Destour,

les Oulémas du cheikh Ben-Bâdîs), mais aussi culturels. De leur point

de vue, l’enjeu n’est pas seulement national, mais aussi racial. Le mythe du sauvage tend à s’atténuer en Occident grâce aux progrès de

l’anthropologie et de la sociologie et le mythe civilisateur s’atténue.

René Maran, fonctionnaire colonial d’origine antillaise et prix

Goncourt 1921, écrit sans détour dans son livre Batouala,

véritable roman nègre:

« Civilisation, orgueil des Européens (…) tu bâtis ton royaume sur

des cadavres. » De son côté Aimé Césaire, le brillant Normalien,

défend en 1939 une négritude que revendique aussi son

condisciple L.Sedar Senghor. On parle déjà à la veille de la guerre

d’une « communauté impériale », comme si l’enjeu était

moins celui de la domination que de l’acceptation mutuelle d’un destin

commun. Certains lancent l’idée d’un Parlement consultatif colonial,

qui ouvrirait la voie aux « Etats-Unis de France », mais la

IIIème République n’a plus le temps de réformer en profondeur ses

institutions d’outre-mer.

La

Seconde Guerre mondiale va incontestablement déplacer l’enjeu colonial

vers ce qu’on a nommé faute de mieux « décolonisation » et

qui s’apparente plutôt à un reflux impérial, par ailleurs de dimension

mondiale et pas seulement française. L’enjeu est désormais celui d’un

immense mouvement d’émancipation qui de l’Afrique à l’Asie, secoue les

peuples colonisés. La France n’est évidemment pas épargnée :

émeutes en Algérie en 1945 et à Madagascar en 1947 (très lourdement

réprimées par l’armée dans les deux cas), longue guerre en Indochine,

revendications nationalistes au Maroc. A-t-on bien pris la mesure, dans

les milieux politiques et militaires, de cet enjeu ?

Le

message de Gaston Monnerville – d’origine guyanaise, tout comme Félix

Eboué – devant l’Assemblée consultative le 25 mai 1945 est sans

ambiguïté : « Grâce à son Empire, la France est un pays

vainqueur ». Un Empire qui a représenté sous l’Occupation un

véritable enjeu militaire, mais aussi idéologique entre Vichy et la

France Libre. Si Pétain refuse de partir hors de France, c’est aussi

parce que son régime défend « l’unité nationale, c’est-à-dire

l’étroite union de la métropole et de la France d’outre-mer ». Les

mêmes thèmes sont alors développés à Londres et « que l’Empire

reste la possession de la France » est l’une des préoccupations

majeures du général de Gaulle. Symboliquement d’ailleurs, après

l’entrée en résistance de Tahiti, des comptoirs indiens et de la

Nouvelle-Calédonie (septembre 1940), le gouverneur Félix Eboué

accomplit dès le 26 août 1940 le ralliement du Tchad à la France Libre,

anticipant celui de toute l’AEF et servant de base territoriale au

mouvement gaulliste jusqu’au débarquement anglo-américain. A

partir de 1943, l’Armée d’Afrique commandée par le général de Lattre de

Tassigny réussit l’amalgame d’une « représentation vivante

de tout l’Empire » ; elle s’illustre en Italie, dans la

libération de l’île d’Elbe et lors du débarquement en Provence.

Certes, la Conférence de Brazzaville en 1944 et la Constitution de 1946

apparaissent en rupture – du moins sur les principes – avec tout

un passé colonial. Le préambule de la Constitution est sur ce plan un

modèle du genre, puisqu’il est question d’une « union fondée sur

l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de

religion et que la France entend « conduire les peuples (…)

à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement

leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation fondé sur

l’arbitraire. ». Pourtant, ces nouvelles institutions, si elles se

font l’expression du nouvel enjeu colonial – celui d’une future

émancipation – ne débouchent sur aucune révision de la conception

traditionnelle de la colonisation « à la française ». Les DOM

et les TOM sont en effet des composantes de la République, laquelle est

(article 1er du titre I) « indivisible, laïque, démocratique et

sociale », ce qui limite singulièrement toute perspective

d’évolution séparée de ces territoires; l’Assemblée de l’Union

Française n’est que consultative et le pouvoir reste aux mains du

Parlement et du gouvernement français. En fait, personne ne veut perdre

ou amputer la nouvelle « Union française », qui se substitue

en fait au vieil Empire, garant de la puissance de la France dans le

monde d’après-guerre. Faut-il remanier, dit en substance M.Viollette en

1947 l’œuvre admirable que la IIIème République a donnée à notre

pays ? Détruire un bel édifice, reprend le député Pierre

July, cimenté par tous les soldats, les missionnaires, les

colons, les héros épiques Gallieni et Lyautey, en bref « la

rayonnante création du génie universel et humain de la

France ? » D’autant que, selon le ministre des colonies,

Marius Moutet, la France, contrairement à l’Australie ou aux

Etats-Unis, n’a pas fait disparaître les populations indigènes !

Derrière les discours rassurants, l’enjeu est bien désormais celui de

la survie de l’Empire, dans un monde où les décolonisations sont

rapides et spectaculaires (les Indes britanniques dès 1947), selon le

principe onusien du « droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes ». De plus, si la guerre froide peut dans une certaine

mesure ralentir certaines évolutions, ni les Etats-Unis ni l’URSS ne

sont prêts à soutenir bien longtemps les vieilles puissances

coloniales. Dans la logique des Blocs, les indépendances deviennent

alors des enjeux essentiels, aussi bien en Asie qu’en Afrique. De toute

évidence, en Indochine, il ne s’agit plus de se battre pour l’héritage

de Jules Ferry mais bien pour arrêter en Asie la pénétration

communiste, pour défendre les valeurs du « monde libre »,

pour disposer de bases solides en cas de conflit généralisé. Quoiqu’il

en soit, les finalités coloniales deviennent de plus en plus floues

dans une IVème République fragile et instable, alors que

l’anticolonialisme gagne partout du terrain. Frantz Fanon publie en

1952 Peau noire et masques blancs, tandis que Sartre définit

dans Les Temps Modernes le colonialisme comme un système

global et raciste de spoliation et d’exploitation. Dans l’édition

d’après-guerre de Tintin au Congo (belge, il est vrai !), le célèbre petit reporter fait d’une

certaine manière son autocritique : il ne glorifie plus dans les

écoles de brousse la « mère patrie », mais se contente

d’apprendre le calcul. Dans Paris-Match, le journaliste

Raymond Cartier actualise habilement de vieilles thèses populistes,

selon la formule célèbre « la Corrèze plutôt que le

Zambèze ». En effet, l’opinion publique comprend mal qu’on

construise en Afrique des lycées modernes tandis que des préfabriqués

tiennent lieu de CEG dans les régions de la métropole.

Le

choc et l’humiliation de Diên Biên Phu le 7 mai 1954 marquent très

certainement un tournant dans l’histoire coloniale ; mais qui en

France s’est vraiment senti concerné par cette guerre lointaine ?

L’année 1954 est plutôt celle d’un lâche soulagement. Pierre Mendès

France incarne – à tort ou à raison – une forme de

modernité politique en matière coloniale, à travers la fin de la guerre

d’Indochine et l’autonomie de la Tunisie, mais il ne peut empêcher une

nouvelle crise, celle de l’Algérie. Le drame algérien, qui se noue en

1954-1956 et se prolonge par une sale guerre jusqu’en 1962, cristallise

à lui seul tous les espoirs et les désillusions de l’aventure coloniale

française depuis 1830. Le discours impérial en est provisoirement

revigoré : peut-on brader un héritage légué par plusieurs

générations ? Faut-il abandonner tant de débouchés pour notre

industrie et notre commerce et ignorer la manne énergétique du

sous-sol algérien ? Faut-il revenir sur le statut de 1947, très

favorable aux Européens ?

En

novembre 1954, F.Mitterrand résume sans conteste l’opinion majoritaire

lorsqu’il affirme en réponse à l’insurrection algérienne que « Des

Flandres au Congo, il y a la loi, une seule nation, un seul

parlement ». Et dans les milieux politiques comme militaires, la

« guerre » à mener n’en est pas une. Il s’agit de maintien de

l’ordre dans des départements français, face à des mouvements de nature

révolutionnaire. L’enjeu n’est donc pas colonial, mais national. Si

Raymond Aron, dans La Tragédie algérienne met en avant des

arguments réalistes, à la fois politiques et économiques, en faveur

d’une inévitable souveraineté algérienne et donc d’une « Autre

France », Jacques Soustelle, gouverneur général de l’Algérie en

1955, dit sans détour que «l’on ne se débarrasse pas à la

sauvette d’une province qui fut française avant Nice et la

Savoie ». L’enjeu républicain de l’indivisibilité du territoire

est pourtant totalement dépassé : face au FLN d’abord, pour qui

l’indépendance est la seule issue possible ; face à l’ONU et

aux grandes puissances ensuite, qui considèrent que la France doit

respecter le droit des peuples à disposer d’eux mêmes ; face à

l’opinion publique enfin, divisée en métropole sur un conflit qui est

aussi celui de ses jeunes conscrits. Au débat succède le déchirement et

la guerre civile, particulièrement dans une Algérie qui devient un

véritable bourbier militaire. La gauche communiste radicalise certes

ses positions, mais n’en vote pas moins en 1956 l’octroi des

« pouvoirs spéciaux » au gouvernement Mollet, tandis que la

droite nationaliste et antiparlementaire connaît à la faveur du conflit

algérien une véritable résurgence. Il ne s’agit alors plus seulement de

la survie de l’Algérie française, mais de la survie d’un régime dont on

se plait à critiquer l’impuissance à venir à bout de la

« rébellion » : la Vème République naît de cette

impuissance coloniale.

.jpg)

Mitterrand en 1954 : l'Algérie c'est la France.

La fin dramatique de la guerre

d’Algérie (1958-1962) occulte en fait la relative réussite de la

décolonisation africaine. En 1958, la France offre aux Africains et aux

Malgaches le choix entre une libre association dans le cadre de la

Communauté française et la sécession : seule la Guinée de Sékou

Touré vote non au référendum constitutionnel. En parallèle, certains

territoires (la plupart non africains) choisissent de rester des TOM et

de ne pas s’intégrer à la Communauté (la côte des Somalis, les Comores,

la Nouvelle Calédonie, la Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon). La

Communauté devient vite un cadre trop étroit pour les Etats membres,

qui aspirent à une pleine indépendance, tel le Sénégal de L. Sédar

Senghor. Le premier état à réclamer son indépendance est le Mali, qui

lui est accordée solennellement – avec celle de Madagascar – en juin

1960. A la fin de l’année 1960, tous les pays d’Afrique noire

obtiennent leur indépendance et sont admis à l’ONU.

L’indépendance algérienne ne passe par les mêmes voies de la

négociation pacifique. L'ambiguïté du discours gaulliste - le

« Vive l’Algérie française ! » n’a été prononcé qu’une

seule fois à Mostaganem, mais probablement une fois de trop - contribue

à attiser les divisions des Français. C'est une nouvelle guerre

franco-française qui se dessine, qui ne manque pas de rappeler

l’Affaire Dreyfus : défense des droits de l'homme et de la

justice, d'un côté; défense de l'armée et de la raison d'État au nom de

la nation, de l'autre. Les catholiques sont divisés et la revue Témoignage

chrétien joue

par exemple un rôle important dans la dénonciation de la torture et de

la guerre. Autre symbole fort de ce déchirement en deux camps opposés,

les intellectuels s'engagent par les formes traditionnelles de leur

combat, à travers les pétitions et les articles de presse : en

septembre 1960, la pétition dite « des 121 » (Jean-Paul

Sartre, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Pierre Boulez, François

Truffaut, Pierre Vidal-Naquet, Laurent Schwartz, Simone Signoret, Yves

Montand etc.) proclame le droit à l'insoumission et donc le droit à la

désertion pour les soldats. Une contre pétition d'intellectuels,

parmi lesquels Roland Dorgelès, Jules Romains, Roger Nimier, favorables

à l'Algérie française, dénonce « une minorité de rebelles,

fanatiques, terroristes et racistes [...] armés et soutenus

financièrement par l'étranger ". Le PCF se prononce bien sûr pour

l’« arrêt de la guerre », mais il a une attitude relativement

peu offensive et se voit dépossédé des principales initiatives au

profit d'autres mouvements, comme l'Union nationale des étudiants de

France (UNEF) ou encore le jeune Parti socialiste unifié (PSU), créé en

1960 comme un « groupe d’action pour la paix en

Algérie »..

Arès

les tergiversations de l’année 1958, la perspective proposée par de

Gaulle en septembre 1959 est celle de l'autodétermination: les

Algériens ont à choisir entre la francisation, la sécession et une

forme d'autonomie interne dans le cadre de l'Union française.

Parallèle- ment, il se montre ferme face aux Français d'Algérie qui

défient le pouvoir, comme lors de la semaine des barricades,

insurrection déclenchée par des activistes d'Alger en janvier 1960,

puis au moment du putsch commandé par quatre généraux, Challe, Jouhaud,

Salan et Zeller, en avril 1961. Les soldats du contingent jouent un

rôle décisif dans l'échec du coup d'État, en refusant d'obéir aux

ordres des officiers putschistes. De Gaulle fait alors usage de

l'article 16 de la Constitution et s'empare des pouvoirs spéciaux, non

sans utiliser habilement le pouvoir de la télévision sur les masses.

Le général de Gaulle en habit militaire s'adresse aux Français en 1961

Les

dernières années du conflit sont marquées par des tragédies dont les

victimes viennent s'ajouter à tous les morts de la guerre (24 000 parmi

les soldats français et 234 000 parmi les combattants indépendantistes

et la population algérienne, selon l'estimation de Ch-R. Ageron). À

partir de 1960, l'Organisation de l'armée secrète (OAS), groupe dont

les membres luttent pour la préservation de l'Algérie française, se met

à perpétrer des attentats terroristes en Algérie et en métropole. Le 17

octobre 1961, à Paris, des Algériens manifestent pacifiquement, à

l'appel du FLN: un certain nombre de manifestants tombe sous les coups

de la police parisienne. Le 8 février 1962, c’est le drame de Charonne

lors d’une manifestation anti-OAS, neuf personnes (presque toutes

communistes) périssent étouffées ou écrasées lors de l'assaut de la

police à la station de métro du même nom. Le 18 mars 1962, le

cessez-le-feu est proclamé et lors du référendum organisé le 8 avril,

plus de 90 % des électeurs approuvent les accords d'Évian qui confèrent

à l'Algérie son indépendance. Près d’un million de

« pieds-noirs » sont rapatriés d’Algérie, dans des conditions

parfois difficiles. La plupart s’installent dans le Midi et en Corse,

non sans la nostalgie d’une époque révolue. Parmi ces rapatriés

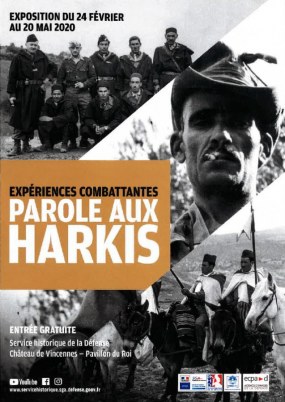

figurent environ 20000 « harkis » ou supplétifs musulmans de

l’armée française, indésirables dans leur pays d’origine et peu

considérés dans leur pays d’accueil.

Les harkis, supplétifs de l'armée française et oubliés de la République (exposition 2020 du SHD de Vincennes qui fut prolongée jusqu'au 17 juillet)

La

fin de l’Empire colonial africain entre 1958 et 1962 n’a pas provoqué

l’effondrement redouté, ni en France ni dans les anciennes possessions

françaises. Au fond, le pays en revient – dans un contexte

démographique et économique bien plus favorable qu’au XIXème siècle – à

consacrer l’essentiel de ses forces à son expansion intérieure, dans le

nouveau cadre du Marché Commun. La « plus grande France »

prend la forme de la modernité urbaine et industrielle et c’est alors

le « Concorde » ou le « France » qui font rêver à

de nouveaux espaces.

Faut-il alors rappeler en conclusion l’une des

célèbres apostrophes de Clemenceau à Ferry dans le débat crucial qui

s’est joué à la Chambre dans les années 1880 : « Vous

êtes en face d’un pays où se dressent les problèmes les plus graves

pour une nation. Et vous trouvez qu’il n’y a pas là un domaine

suffisant pour une ambition humaine et que l’idée d’augmenter la somme

de savoir, de lumière dans notre pays, dé développer le bien-être,

d’accroître la liberté, le droit, d’organiser la lutte contre

l’ignorance, le vice, la misère, d’organiser un meilleur emploi des

forces sociales, vous ne trouvez pas que tout cela puisse suffire à

l’activité d’un homme politique, d’un parti » ?

Le débat Ferry/Clemenceau en 1885 : une autre voie était possible

Clemenceau avait sans doute mesuré dès 1885 la

contradiction fondamentale entre

les principes de la République et l’action coloniale mais il n’avait

pas les moyens d’inverser le cours de l’histoire européenne. Dans un

article de La Dépêche datée du 20 mai 1900, le même Clemenceau était scandalisé par

l'exposition au

Trocadéro de "têtes de nègres coupées", tout en conseillant aux

lecteurs

de se procurer le pamphlet de Paul Vigné d'Octon, dédié au ministre des

colonies, La Gloire du Sabre...