"Le fond de l'air est frais" (Fred, 1931-2013)

Clapton is God !

Célèbre cliché pris par Roger Perry dans Arvon Road en 1967 et multi-postérisé depuis.

Le documentaire Eric Clapton: Life in 12 Bars est sorti dans les salles françaises fin janvier 2018. Il a été réalisé par Lili Fini Zanuck, une excellente cinéaste américaine à laquelle on doit notamment Le Règne du Feu, Jugé Coupable ou encore Miss Daisy et son chauffeur (un Oscar en 1989). Lili Zanuck a aussi filmé Clapton en 1999 dans Eric Clapton & Friends in Concert: A Benefit for the Crossroads Centre at Antigua, concert de charité en faveur de la fondation Clapton d’Antigua, un centre de réadaptation pour toxicomanes et alcooliques. Nul doute que tous/toutes les fans de Clapton (j’en suis !) se sont précipités pour visionner cette biographie sans complaisance de celui qui fut il y a près de 50 ans un véritable guitar heroe, le dieu du blues et du rock, surnommé aussi ironiquement « slowhand » (c’est aussi le nom d’un de ses albums en 1977), en raison de sa redoutable dextérité le long du manche de guitare.

Clapton by Peter Blake (l'artiste pop qui a co-réalisé l'illustration de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles)

A dire vrai, on n’apprend rien de très nouveau dans ce film qui raconte à la fois l’ascension d’une rock star britannique dans les années 1960, sa déchéance dans les années 1970/80 et sa résurrection dans les années 1990/2000, le tout accompagné de flashbacks sur une enfance et une adolescence pour le moins compliquées sur le plan familial (un père soldat canadien inconnu et une mère qui le laisse à 2 ans à ses grands-parents). Clapton est toutefois un pur produit de la jeune Angleterre teenage du début des années 1960, pour laquelle la découverte du rock'n’roll, du blues ou du rhythm and blues à l’écoute de la radio ou de disques microsillon produit un effet extraordinaire : c’est une vocation pour la vie entière. A Liverpool, John Lennon écoute Elvis et veut « devenir Elvis » ; dans son village du Surrey jusqu’à la Kingston Art school de Londres, le jeune Clapton écoute Big Bill Broonzy et voudrait « devenir noir ». L’ascension musicale d’Eric Clapton, né en 1945, authentique baby boomer, est assez comparable à celle des Beatles et des Rolling Stones, à la différence près que ces derniers sont un peu plus âgés (nés pendant le conflit mondial en général, cela compte beaucoup) et ils connaissent déjà un vrai succès public - surtout les Beatles - lorsque Clapton joue en 1963 dans les Roosters puis rejoint les Yardbirds, une nouvelle formation de blues dans le sillage des Stones.

Il faut à ce stade bien comprendre que deux tendances musicales sont en concurrence : d’un côté les musiciens qui jurent fidélité au rock’n’roll des origines mais qui veulent y intégrer une pop music très british (les Kinks, les Who, les Beatles, entre autres) ; de l’autre les musiciens avides de reproduire l’essence de la musique noire et singulièrement du blues, jusqu’à l’intégrisme (c’est le cas des Stones, à leurs débuts et notamment de Brian Jones et de Charlie Watts). En Angleterre, l'Alexis Korner's Blues Incorporated apparaît entre 1961 et 1965 comme la matrice musicale de cette tendance puriste mais aussi intégratrice de talents. Le documentaire montre bien une véritable passion anglaise pour (re)jouer le blues et le rhythm and blues, en imitant jusqu’à la caricature les artistes américains, aux noms encore inconnus dans l’Angleterre du début des sixties, tels Muddy Waters ou Freddie King.

Les Yardbirds sont très appréciés dans les clubs de Richmond (le mythique Crawdaddy), où ils jouent un rhythm and blues un peu rustique. Malgré la virtuosité d’Eric Clapton et l’efficacité de Keith Relf à l’harmonica, leurs disques ne se vendent guère en dehors du cercle d’initiés qui viennent les applaudir sur scène. Ils enregistrent quelques classiques du blues de Chicago et accompagnent Sonny Boy Williamson lors d’une tournée britannique. En 1965, le bassiste Paul Samwell-Smith oriente le groupe dans des voies plus commerciales, avec l’immense succès pop des mid-sixties For your love (1965).

.jpg)

Les Yardbirds première époque, le ténébreux Clapton en premier plan.

Clapton quitte le groupe, remplacé par Jeff Beck, un formidable instrumentiste lui aussi. A partir de là, la chance du guitariste est de rejoindre John Mayall, un « vieux » musicien (33 ans en 1966), véritable encyclopédie du blues et découvreur de talents. Le groupe de Mayall, les Bluesbreakers, sort en 1966 un disque qui fait date dans l’histoire des musiques populaires. Il lance à la fois ce que la presse nomme le « British Blues Boom » et accélère la carrière de Clapton, devenu un lead guitarist à l’inventivité étonnante au regard de son âge…et de sa race ! En effet, le projet avoué de ces groupes de « blues blanc », c’est bien de faire découvrir la musique noire et parfois de l’égaler. Cela fait sourire au début quelques artistes noirs, persuadés que pour chanter le blues, il faut appartenir au peuple afro-américain, toujours en lutte aux Etats-Unis pour l’égalité des droits civiques et la fin des discriminations. Le succès aidant, ceux-ci devront bien reconnaître que Clapton joue très bien le blues et surtout qu’il contribue à les faire aimer du public blanc, d’abord en Europe puis aux Etats-Unis (le concert mythique de B.B.King au Fillmore East en 1971, qui réunit un public à majorité blanche). C’est d’ailleurs ce même B.B.King, célèbre guitariste de blues né en 1925 et mort en 2015, qui rend dans le film le plus bel hommage (au Crossroads Guitar Festival en 2010) à Clapton, reconnu comme son fils spirituel.

.jpg)

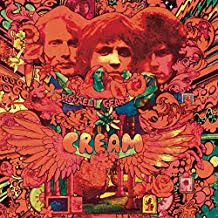

Après les Bluesbreakers, Clapton forme Cream avec Ginger Baker et Jack Bruce, musiciens passés par la formation d’Alexis Korner, un « supergroupe » à l’influence déterminante dans l’évolution du rock entre 1966 et 1968. Fusion entre psychédélisme, blues et hard rock avant la lettre, Cream reprend des standards du blues mais compose aussi des chansons originales, avec le concours du poète Pete Brown (Disraeli Gears, 1967). Sur scène, Cream développe une énergie électrique jamais entendue grâce aux puissants amplificateurs Marshall, tout en adaptant les formes jazz de l’improvisation (ce que fait aussi le Grateful Dead à San Francisco dans un style différent). Clapton est idolâtré comme guitariste de génie, non comme chanteur, et le succès du groupe aux Etats-Unis dépasse celle des Beatles. Séparé en 1968, le groupe s’est reformé en 2005 pour une série de concerts mythiques au Royal Albert Hall de Londres (un des rares concerts que je regretterai à vie de n’avoir pas vu, avec celui du Velvet underground à l’Olympia de Paris en 1993 !). Après l’expérience Cream, Clapton va hésiter sur plusieurs directions musicales : il forme d’abord un éphémère groupe avec le chanteur/multi-instrumentiste Steve Winwood, Blind Faith (1969, la pochette du disque est interdite par la censure), sort un premier album solo puis connaît un très gros succès public avec Derek & the Dominos, un groupe hétéroclite dans lequel il est notamment accompagné de l’immense guitariste américain Duane Allman (la chanson Layla, une des meilleurs compositions originales de Clapton). Il se lie d’amitié avec Jimi Hendrix, l’une des premières jeunes victimes (avec Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Tim Buckley…) du mode de vie rock.

Pochette psychédélique de Disraeli Gears (1967) signée Martin Sharp

Au début des années 1970, le documentaire s’attarde assez longuement sur les frustrations amoureuses du héros (il est amoureux fou de Patti Harrison, la femme de son meilleur ami George, l’ex-Beatles) et sur son addiction mortifère aux drogues et à l’alcool. La période n’est guère propice il est vrai à la sobriété et à l’abstinence : la cocaïne et l’héroïne commencent à faire des ravages et à toucher le monde du rock, jusque-là surtout imbibé de marijuana et d’un peu de LSD (mais au début des années 1970, le LSD devient une drogue hors-la-loi dans le monde entier, interdite par l'ONU dans sa convention sur les psychotropes). Les années 1970 sont souvent considérées comme des années de liberté sexuelle, de créativité débridée post-68, mais ce sont aussi les « années-drogues » et nous sommes désormais loin des gentilles fumettes du milieu des années 1960 : des vedettes du rock comme Lou Reed, David Bowie, Keith Richards font l’expérience de l’addiction aux drogues dites dures, qui les détruisent lamentablement.

Clapton veut manifestement oublier tout ce qui s’est passé dans les années 1970 et même 1980. Drogué puis alcoolique, il sombre dans tous les sens du terme, sentimentalement, musicalement et même politiquement, se rapprochant en 1976 (en pleine crise d’éthylisme, il est vrai, mais cela n’excuse rien) du leader raciste et nationaliste Enoch Powell. Cette prise de position a pour effet de réveiller en Angleterre un front anti-raciste, Rock against racism, dans lequel vont notamment s’illustrer The Clash, le groupe punk de Joe Strummer et Mike Jones. De fait, le documentaire passe assez vite sur cet épisode (dont Clapton avoue avoir toujours honte), ce qui lui fait aussi éluder quelques choix musicaux pertinents du guitariste alcoolique : ainsi c’est lui qui popularise Bob Marley et les Wailers en reprenant en 1974 leur chanson I shot the Sheriff. Certes, le reggae n’est pas inconnu en Angleterre (Jimmy Cliff, entre autres) mais c’est le début d’un succès planétaire pour la musique jamaïquaine. C’est aussi Clapton qui fait connaître le chanteur américain de rock/blues J-J Cale, en reprenant en 1977 sa chanson Cocaïne.

Clapton et JJ Cale dans les années 2000

Sorti enfin des drogues, le guitariste connaît un nouveau drame personnel en 1991, sur lequel le film s’attarde durant de longues séquences très émouvantes. En effet, son jeune fils Conor (4 ans) se tue en se défenestrant d’un immeuble à New-York. Paradoxalement, ce décès sort définitivement Clapton du tunnel, estimant que « il ne pourra plus jamais rien m’arriver de pire ». Sa carrière prend en effet un tournant qui est aussi celui d’un retour à ses racines musicales. Il enregistre d’abord un excellent album, Unplugged, produit à partir des concerts acoustiques de la chaine musicale MTV. C’est l’occasion de chanter un titre dédié à son fils, Tears in Heaven, qui reçoit plusieurs Grammy Awards. Il se consacre désormais essentiellement à la promotion du blues et de la guitare, à travers des albums très roots comme From the Craddle (1994) ou Me and Mr Johnson (2004, en hommage à Robert Johnson) ou des festivals comme le Crossroads guitar depuis 1999. En parallèle, Clapton joue aussi un peu de la nostalgie des années 1960, en reformant temporairement les Cream en 2005 et aussi en faisant une longue tournée mondiale (2008-2010) en compagnie de son ami Steve Winwood : c’est l’occasion pour les deux hommes de revisiter un pan de l’histoire du rock entre 1967 et 1975.

Winwood (à gauche) et Clapton (à droite) jouant sur les mêmes (?) Fender bleues (Accord Arena Paris, 2010, j'y étais)

Devenu une sorte d'icône ou d'institution, il a été introduit pour la troisième fois (un record) en 2000 au rock n'roll of fame. Titulaire de la distincion royale CBE (Commander of the Order of the British Empire) en 2014, il a été fait Commandeur des Arts et des Lettres en mai 2017 par l'ambassadeur de France au Royaume-Uni à Londres. Honoré pour «services rendus à la musique», Clapton a été présenté par l'ambassadrice Sylvie Bermann comme «un ambassadeur du blues en France» lors de cette remise de décoration qui a eu lieu dans la mythique salle de concert londonienne, le Royal Albert Hall. Il ne lui reste plus qu'à être anobli, à l'instar de Sir Paul McCartney et de Sir Mick Jaggerpour leurs "services rendus à la musique populaire"! Le documentaire fait toutefois l'impasse sur cette consécration académique (rappelons que dans un autre genre, Dylan est devenu prix Nobel de littérature, ce qui a fait grincer quelques dents).

Clapton Commandeur.

En conclusion, ce beau film sur le rock et le blues a surtout le mérite de proposer de très riches archives sur le parcours d'un musicien célèbre (ce sont les années 60 les plus passionnantes). Malgré tout, les amours contrariées et les dérives du guitar heroe prennent beaucoup de place, tandis que son génie musical n’est guère explicité. En quoi Clapton est-il l’un des meilleurs guitaristes de la musique populaire du XXème siècle (tous genres confondus, jazz, blues, folk, rock), voilà qui méritait tout de même une analyse un peu plus fouillée sinon technique ! Pour information, le magazine Rolling Stone publie régulièrement une liste des «100 best guitarists» de l’histoire du rock, ce qui donne au dernier classement (top 10) de 2013 :

Jimi Hendrix

Eric Clapton

Jimmy Page

Keith Richards

Jeff Beck

B.B. King

Chuck Berry

Eddie Van Halen

Duane Allman

Pete Townshend

J'aurais certainement un autre classement à proposer (surtout des jazzmen et sans Van Halen!), mais nul doute que Clapton resterait tout en haut du Panthéon de la guitare.

Bertrand Lemonnier, février-mars 2019.