|

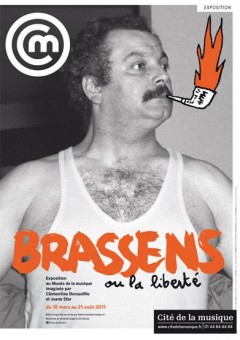

Le printemps des expositions Les mois d'avril et de mai sont propices (à Paris du moins) aux expositions originales, qui s'écartent un peu des sentiers battus. Nos sommes enfin sortis du grand barnum Monet, avec ses invraisemblables queues nocturnes et ses foules compactes, pour retrouver dans certains lieux un peu d'espace pour admirer toiles, photographies, objets et autres curiosités. Le génie de Brassens est d’avoir séduit plusieurs générations d’auditeurs avec des chansons souvent pas faciles (réécouté à la Cité de la Musique un concert à Bobino de 1969 où il chante les Quatre z’arts !) mais aussi populaires (la liste est longue d’un répertoire passé maintenant dans le patrimoine), parfois égrillardes ou paillardes dans la meilleure tradition du genre, mais surtout d’une très grande sensibilité. Curieusement, par modestie sans doute face aux « Anciens » (les Villon, Hugo, Verlaine, Apollinaire), Brassens ne se pensait pas poète. C’est même de là que vient sa vocation de chanteur. Il se disait « artisan de la chanson », autodidacte passionné de littérature, ciselant chaque mot, chaque vers afin d’atteindre à une sorte de perfection, ce que montrent bien ses manuscrits préparatoires (L’orage). A dire vrai, on se fiche bien de ce qu’il pensait être ou ne pas être car son écriture est bien de la poésie et il paraît à peu près certain que parmi toute cette génération des « chanteurs à textes » des années 50/60 (Ferré, Brel, Barbara, Ferrat, Béart etc), il est celui qui restera - classiquement indémodable - comme un poète. Peut-être aussi a t-il su faire passer des idées - le pacifisme et l'antimilitarisme, une certaine forme de libertarisme, un humanisme jovial - sans jamais être lourd et prétentieux. Personnellement, la seule chanson de Brassens que je déteste est "Les deux Oncles", même si elle ne doit pas être prise au premier degré (elle est sans doute plus subtile qu'il n'y paraît à la première écoute). Mourir pour des idées ? Pourtant, le talent de Brassens est aussi musical. Il a inventé un style aisément reconnaissable, s’affranchissant vite de ses influences revendiquées (Trenet, qu'il connaissait par cœur), tricotant sur sa guitare d’invraisemblables séries d’accords et composant quelques unes des mélodies les plus entêtantes de la chanson du XXème siècle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nombre de musiciens de jazz ont repris Brassens, qui a longtemps été accompagné à la guitare par Joel Favreau, au style assez jazz. Le dernier musicien de jazz à avoir interprété Brassens est l’excellent guitariste manouche Christian Escoudé et son Au bois de mon cœur. C.Escoudé (qui joue aussi sur ce disque avec Biréli Lagrène, invité de luxe) a fait vraiment un choix de cœur qui passe par des chansons parfois un peu moins connues (La princesse et le croque notes, superbe) et par des « incontournables » jazzy tels Les copains d’abord.

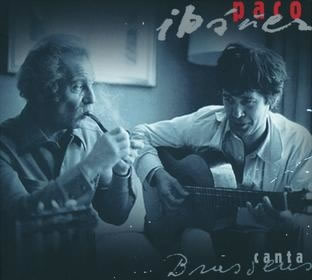

Brassens a aussi la chance d'avoir été traduit et chanté hors de nos frontières (Paco Ibáñez canta Brassens est un classique du genre et Paco est vraiment à l'unisson de Georges). La génération des chanteurs à texte qui ont émergé dans les années 1970 ont aussi pris Brassens pour modèle et référence, jusqu'à enregistrer (et jouer sur scène)- tel Maxime Le Forestier - toutes ses chansons.

Bref, l’exposition retrace très bien le parcours personnel et artistique de Brassens, de la jeunesse sétoise pas très catholique à la consécration des années 1960/70, en passant par le STO, les débuts au cabaret chez Patachou, tout cela avec une profusion de documents photographiques et sonores, d’archives, de films, de dessins et quelques instruments d'époque bien sûr. Dans les petits films (8mm?) tournés par Brassens, on y voit apparaître non sans une certaine émotion ce mode de vie un peu foutraque et anarchiste, d’un inconfort qui fleure (bon ?) le Paris populaire des années 50 ou même encore des années 30. Dans ce bazar hétéroclite émergent les animaux, les amis (et quels amis! Gibraltar, René Fallet, ah ben non pas Pierre Perret, tiens), Jeanne et son mari - drôle de ménage à trois - et l’amante discrète, la ronde Pupchen. Le contraste est étonnant avec le Brassens bête de scène au music-hall, toujours impeccable (je l’ai vu , mais oui, sur scène en 1972 à Bobino !), concentré et suant à grosses gouttes, au jeu de scène réduit à de simples clignements d’œil (ou…de moustache) et des sourires complices. Le public était aux anges, si j'ose dire. Le seul (mince) reproche que l’on peut faire à cette exposition, par ailleurs tout à fait adaptée aux plus jeunes générations qui ne vont pas s’y ennuyer, n’est pas son manque de clarté, mais son manque de lumière. On baigne dans une lumière tamisée, avec des tentures noires et une impression finale d’étouffement (surtout qu’il y a du monde !) : nous voilà aux antipodes du ciel d’azur de la plage de Sète. Vous envierez un peu l'éternel estivant

|

© 2009-2010. Les sites Berlemon sur la Toile depuis 1998 - site compatible tout navigateur FIREFOX, CHROME, SAFARI, SEAMONKEY, EXPLORER