| BIENVENUE DANS LES ARCHIVES |

LA DERISION

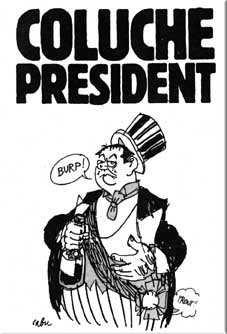

Les récentes chroniques de Stephane GUILLON sur France-Inter - l'humoriste a brocardé le physique de certains personnages publics, tels Eric Besson et Martine Aubry - ont une nouvelle fois posé la question des limites de la dérision du politique en démocratie. Vaste sujet en vérité, que l'on peut faire remonter aux origines de la caricature féroce - les Amazones de la Révolution Française, la Poire-Louis-Philippe du génial Daumier, Napoléon-le-Petit par Victor Hugo, Jaurès-le-mal-fagoté etc...Ainsi Hugo n'y allait pas par quatre chemins, mais il est vrai que la France n'était guère alors une démocratie libérale: Louis Bonaparte est un homme de moyenne taille, froid, pâle, lent, qui a l'air de n'être pas tout à fait réveillé. (...) Il a la moustache épaisse et couvrant le sourire comme le duc d'Albe, et l'œil éteint comme Charles IX. (pour ne choisir que les propos les plus aimables). De fait, un certain nombre de personnages visés par Guillon ont mal pris la chose, renvoyant parfois l'auditeur à un époque (mythique? qu'on songe aux attaques ad hominem sous la IIIème République!) plus respectueuse des personnes ou prenant pour référence des humoristes censés être plus talentueux, tels Guy Bedos, Coluche, Pierre Desproges...Mais si l'on réécoute atentivement ces trois grands tragi-comiques, Stéphane Guillon pourrait apparaître parfois d'une infinie courtoisie. Le problème dans notre démocratie est double. Clairement identifiées, la dérision, la caricature, la moquerie même outrancières constituent des espaces de liberté indispensables ; toutefois la compatibilité avec les lois en vigueur définissent leurs limites extrêmes : la diffamation, le racisme et l'antisémitisme, la xénophobie, l’appel à la violence sont des délits et certains humoristes (je ne citerai aucun nom) se retranchent derrière leur "droit à l'humour" pour défendre des idées plutôt nauséabondes. Mais qu'est-ce que la dérision ? La dérision – tout comme l’humour – est une catégorie complexe, assez insaisissable, qui pose à l’historien de multiples problèmes. L’humour est une forme d’ironie, parfois plaisante, parfois méchante et cruelle, souvent satirique, ainsi à travers la moquerie, la raillerie des contemporains. Au sens anglais du 18ème siècle, c’est présenter la réalité de manière décalée, avec un certain détachement, en en montrant les aspects plaisants, insolites ou absurdes. Mais c’est aussi une forme de révolte et aussi de provocation : l’humour dérange, scandalise, décape, choque, du moins en a-t-il le potentiel. La dérision est une forme d’ironie nettement plus méprisante, ainsi dans l’expression commune « tourner en dérision », où la raillerie se fait cruelle. Il existe dans la dérision une dimension critique qui n’est plus tout à fait celle du détachement humoristique, dans la mesure où l’on cherche à rendre ainsi un fait, un personnage méprisable, insignifiant. Elle peut devenir « un redoutable instrument de jugement social, de défoulement et d’agression…mais aussi parfois d’innovation, car en contestant on s’affirme et on s’oppose à des codes existants pour en proposer d’autres » [A.Mercier, « Pouvoirs de la dérision, dérision des pouvoirs », « Dérision-Contestation », Hermès No 29 (2001)] Pour certains médecins et psychologues, elle peut être une expression psychotique, au sens où son emploi permet d’annuler la portée de ce qui est exprimé ou montré et de neutraliser « l’autre » par le mépris, le rabaissement, l’humiliation. La dérision est un phénomène historique à partir du moment où elle devient une forme majeure de communication dans l’espace public : on peut en faire une histoire depuis l’Antiquité et les comédies d’Aristophane (le portrait-charge du démagogue Cléon, qui a la "puanteur d’un phoque, les couilles crasseuses d’un loup-garou et le cul d’un chameau") jusqu’à notre époque contemporaine envahie par les médias, en passant même par le Moyen-Age, où la dérision ne se réduit pas à une plaisanterie inoffensive : elle est parfois une arme redoutable d’humiliation et de disqualification. Enfin, pour le philosophe Christian Savès (auteur d'un Eloge de la dérision), elle est « une des catégories fondamentales de l’expérience humaine » et « une dimension essentielle de la conscience historique ». On la retrouve aussi dans le théâtre contemporain dit de l’absurde, chez des auteurs comme Beckett, Ionesco, Adamov, certains auteurs anglais aussi (Stoppard). Le 19ème et le 20ème siècles présentent un certain nombre de spécificités en la matière : ce sont des périodes où dans les pays démocratiques – ou ceux qui le deviennent –, la liberté d’expression et la multiplication des supports médiatiques permettent à l’humour non seulement de diversifier ses formes, mais de se fondre dans la culture de masse ambiante. Tout particulièrement depuis un demi-siècle, l’humour n’est plus seulement une affaire de livres, de presse écrite, de caricature et de chansonniers, mais aussi de radio, de télévision et de cinéma. Les humoristes deviennent ainsi des vedettes de la culture de masse, sans se priver de dénoncer les dérives de la société du spectacle et le spectacle de la politique. Ils sont de toute façon identifiés comme tels, des amuseurs publics, des "bouffons" et à ce titre leur pouvoir n'est pas mince, celui d'incarner une forme de moquerie universelle, aux limites toujours imprécises. C'est le cas notamment d'un Coluche dans les années 1970, qui après une belle carrière au music-hall et à la télévision, se lance dans la chronique et l'animation radiophonique en 1978...puis dans une dérision du politique qui va lui valoir bien des soucis. Coluche en effet est embauché au printemps 1978 par Europe No1 pour animer la tranche de l’après-midi, celle des ménagères et des retraité(e)s, face aux Grosses Têtes du concurrent RTL. Au micro, Coluche renouvelle à sa manière le langage radiophonique dans "On n'est pas là pour se faire engueuler". Il multiplie en effet les improvisations, les bons et les gros mots, les calembours, tour à tour dans l’esprit de Rabelais, de Pierre Dac et Francis Blanche ou de Michel Audiard ; son humour – libérateur pour les uns, vulgaire pour les autres - est tout à la fois un héritage du café-théâtre et du gauchisme anarchisant de Charlie Hebdo (Cavanna, les dessinateurs Gébé, Cabu et Reiser). Une liberté de ton qui lui vaut plusieurs mises à pied (sur Europe 1, sur RMC) mais qui se propage sur les ondes : en 1980, France-Inter produit notamment l’iconoclaste Tribunal des Flagrants Délires, avec Claude Villers, Pierre Desproges et Luis Rego. Placé au coeur du système médiatique, Coluche se moque sans ménagement de la télévision, de la publicité, du sport, du star-system, de la politique tout en donnant son sentiment en direct sur des sujets d’actualité. A la mort de Jean-Paul 1er, aux auditeurs qui se plaignent de remarques iconoclastes, il répond sur un ton goguenard, désamorçant les critiques : « C'est les catholiques qui téléphonent ? Hé! oui, mesdames, messieurs, c'est pas drôle! C'est bien pour ça qu'on se dépêche d'en rire! ». Le principal ressort du comique coluchien repose sur une critique décalée de la culture de masse : « La question qu'on se pose c'est: Pourquoi les gens ils sont devenus cons ? Eh ben, c'est parce qu'on les abrutit avec la télé, les journaux, la publicité! ». Mais le summum de la dérision du politique est atteint en 1980 lors de l'annonce de la candidature de Coluche aux éléctions presidentielles. Une page se tourne alors dans l'histoire contemporaine du genre.

Le manifeste électoral « bleu blanc merde » de Coluche est un manifeste/canular à mi-chemin entre l’anarchisme bon enfant, le gag potache post-68 et l’inventaire à la Prévert version Charlie-Hebdo ; il n’est pas aussi sans rappeler Alphonse Allais et son Captain Cap (1902), satire caustique et fantaisiste du monde politique. Dans le « comité de soutien à la candidature de Coluche », on est assez peu étonné d’y trouver S.July, J.-L. Godard, R.Bouteille ou D.Cohn-Bendit mais un peu plus surpris de voir qu’un certain nombre d’intellectuels en vue tels Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze ou Félix Guattari soutiennent cette candidature atypique. Le soutien d’un Bourdieu s’explique par le fait que le sociologue déclare « ne pas aimer les partis politiques », mais aussi parce qu’il croit très sérieusement aux vertus citoyennes de la « société civile », dont Coluche est alors pour lui le meilleur représentant. A tel point d’ailleurs qu’avec 12% (et même 16% dans certains sondages) d’intentions de vote, Coluche se prend au jeu et donc au sérieux ; il fait peur aux politiques et suscite contre lui une campagne de presse soigneusement orchestrée, où tous les coups bas sont permis. Lorsqu’il se retire de la course en avril 1981, Bourdieu lui-même stigmatise les professionnels de la politique qui ont «refusé à ce casseur de jeu le droit d'entrée, que les profanes lui accordaient massivement». Face au danger potentiel que représente cette candidature atypique de la dérision, le pouvoir - à gauche comme à droite, car Coluche a inquiété tous les appareils - reprend la main sans ménagement, en mettant en avant la défense des valeurs démocratiques et celle des institutions – et surtout la sacro-sainte fonction présidentielle. Le bouffon a outrepassé les limites à l’intérieur desquelles il a traditionnellement droit de tout dire et de tout faire. En fait, Coluche est à son tour la victime du processus de dérision qu’il avait cru pouvoir contrôler : se sentant rabaissés et humiliés, les gens « sérieux » fourbissent les mêmes armes (ironie, mépris, coups bas) pour disqualifier leurs adversaires. Dans la démocratie, Coluche a tous les droits sur les scènes du spectacle (comme Aristophane dans le cadre des Dionysies), mais il n'a plus les mêmes droits sur la vraie scène politique. Mais il y a un après-Coluche. A la fin des années 1980, c’est presque la même génération post-68 qui fait le succès des émissions parodiques sur Canal+, d’abord Les Nuls (1987-88), puis les Guignols de l’Info (à partir de 1988). La satire de la télévision comme de la politique – et plus largement de la « société du spectacle » n’est certes pas nouvelle, mais elle est porteuse d’une forme de dérision « post-moderne », qui ne se fixe plus de limites. Il devient « interdit d’interdire » dans certains médias audio-visuels, qui ont compris tout le bénéfice qu’ils pouvaient tirer de ces formes de provocation : on peut être tour à tour "cynique, amoral, grossier, ordurier, anticlérical, s’avouer cruel, alcoolique, obsédé sexuel, de détester la religion, de défendre le droit de tricher, se moquer des Juifs comme des paysans normands" [Paul Yonnet, "La planète du Rire, sur la médiatisation du comique", Le Débat, mars-avril 1990] . Ce que dénonce – ou constate simplement – le sociologue, c’est le moment où les téléspectateurs complices des shows médiatiques ne savent plus prendre la distance indispensable que requiert la caricature ou l’humour et considèrent le dédain et le mépris comme les formes normales des relations humaines et sociales. Les hommes politiques eux-mêmes s’en rendent largement complices, participant aux émissions les plus racoleuses, lançant des « bons mots » ou des calembours de plus en plus douteux. C’est la banalisation du rire, aussi provocateur soit-il, et d’une certaine façon aussi « l’entrée en dérision » d’une société en plein vide critique. De fait, Stéphane GUILLON est le produit de cette culture médiatique, qui règne par exemple dans Le Grand Journal de Canal+ ou dans le Groland farfelu de Moustic. Il fait partie d'une génération (un peu) rebelle et assez potache qui a grandi dans les 70's, il a connu la grande époque de Charlie comme de Coluche, puis celle de Canal + avec les Nuls. Il est singulier d'ailleurs de noter que le "patron" de France-Inter, Philippe Val, est lui aussi un ex-comique (dix ans de plus que Guillon) particulièrement doué pour la dérision. Je me souviens du duo de chansonniers qu'il a formé avec Patrick Font pendant vingt ans de 1970 au début des années 1990. Ce dernier a d'ailleurs bénéficié d'une belle audience radiophonique aux côtés de Laurent Ruquier dans l'émission satirique Rien à cirer et, par moment, ses chroniques étaient tout aussi sinon plus provocatrices que celles de Guillon. Pour conclure, les réactions bien-pensantes aux propos de Stéphane GUILLON sont certes un peu ridicules, mais elles traduisent aussi le retour d'un "esprit de sérieux" qui voudrait au fond occulter la libération de la parole post-68, tout en stigmatisant le soit disant "rire d'exclusion et de condamnation" (Claude Imbert dans Le Point). Le monde politique (dans tous les camps) et une partie du monde des médias semblent à nouveau prêt à dicter ses lois, à fixer les limites du convenable sous le prétexte fallacieux d'une dérive supposée des forces de dérision, du "tout se vaut" donc "tout peut faire rire", pour paraphraser Finkielkraut. "Le rire a ses bas-fonds : la dérision y règne" écrit sans rire le même éditorialiste du Point. Bref, je crains que dans cette affaire, tout le monde ne se prenne terriblement au sérieux...

|

.jpg)