ARCHIVES

LES JEUX OLYMPIQUES DANS LA PHILATELIE FRANCAISE*

2017 : la candidature de Paris au JO de 2024 a été validée sans surprise par le CIO le 13 septembre au Pérou. Ce qui a donné lieu à l’émission d’une feuille commémorative « venez partager Lima » pour la modique somme de 17,52 euros ! Il n’y a pas de petits profits. Mais l’engouement de La Poste pour les Jeux 2024, qu’elle sponsorise avec d’autres grands groupes français n’a pas toujours aussi remarquable. Si l’on s’intéresse à l’histoire philatélique, depuis la rénovation des Jeux en 1892-1896 par Pierre de Coubertin jusqu’à notre époque, la réalité est plus nuancée. Autant le dire en préambule, l’olympisme n’a jamais été le thème de prédilection de l’administration postale française.

Bloc "venez partager Lima" (2017)

Bloc "venez partager Lima" (2017)

Le renouveau de l’olympisme (1896-1924)

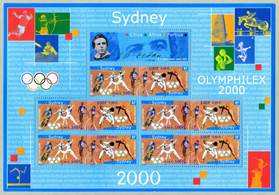

« La jeunesse est molle, veule et confinée et il faut la rebronzer » déclare à la fin du 19ème Pierre de Frédy, baron de Coubertin, aristocrate catholique rallié à la République et qui a fréquenté les collèges anglais (le collège de Rugby en l’occurrence). Le baron admire la culture grecque autant que le système éducatif britannique et il prône la vie au grand air. Pour lui la jeunesse du monde - surtout les garçons, les filles n’ayant guère pour lui de vocation sportive - doit "élargir sa vision et son entendement par le contact des grands horizons, sans distinction de naissance, de caste, de situation, de métier ". Elle doit aussi ciseler et sculpter son corps, non pour honorer les dieux comme en Grèce, mais pour exalter dit-il « sa patrie, sa race, son drapeau ». La devise olympique sera « plus vite, plus haut, plus fort » (en latin Citius, Altius, Fortius) et ses valeurs l’amateurisme, le respect des règles et l’amour de la compétition. Cette devise se retrouve sur le bloc des jeux de Sydney en 2000, accompagnée d’un hommage au père dominicain Henri Didon, ami de Coubertin et inventeur de cette formule destinée à galvaniser ses élèves et les encourager aussi à la pratique du sport de compétition.

Hommage à H.Didon et Jeux de Sydney

Hommage à H.Didon et Jeux de Sydney

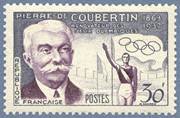

Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin

Pierre de Coubertin, mort en 1937, a été timbrifié en France en 1956 puis en 1994. En 1956, l’année des Jeux de Melbourne, son portrait est accompagné des cinq anneaux olympiques (tout comme en 1994), qu’il a contribués à créer en 1913 et d’un athlète faisant le serment olympique (le premier à le faire en public est le Belge Victor Boin à Anvers en 1920). Deux choses à noter sur ces symboles. Les anneaux olympiques rappellent bien entendu les cinq continents mais ils sont aussi le signe que le sport permet de transcender les nationalismes sans pour autant oublier sa patrie d’origine. Coubertin aurait même été à l’origine, dans un article publié par le Figaro le 13 décembre 1913, du terme de « mondialisation ». On y lit en effet que « l’essentiel est que la propagande nationale se mette au diapason des conditions nouvelles instaurées, si l’on peut user d’un pareil langage, par la « mondialisation » de toutes choses.» Concernant le serment bras levé et main tendue - ou salut romain - il a malheureusement été instrumentalisé par les régimes fasciste et nazi, ce qui a pu prêter à confusion, notamment lors des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, tant ceux -ci, filmés par Leni Riefenstahl, ont contribuét à consolider le régime nazi et lui donner une façade acceptable aux yeux du monde. Mais en réalité le salut nazi se fait avec le bras tendu à l'horizontale (légèrement surélevé, ce que l'on peut voir abondamment lors des remises de médailles) et non bras levé et tendu vers le ciel.

Affiche 1924

Affiche 1924

Berlin 1936

Berlin 1936

Quant aux premiers JO de l’ère moderne, ils ont lieu en Grèce, à Athènes en 1896, deux ans après la décision de rénover l’Olympisme, décision prise par le congrès olympique organisé par l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques à Paris et qui se tient… dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, le temple de la culture universitaire ! Le pays organisateur – la Grèce donc - renoue avec la grande tradition antique des Jeux panhelléniques : les jeux auront lieu tous les quatre ans, signifiant aussi une période de trêve et de fête, une compétition pacifique entre les nations. La Grèce propose en 1896 une belle série de timbres commémoratifs de l’évènement, qui sert aussi à le financer. Rien de tel en France où l’on ne commémore encore rien sur des vignettes postales.

Timbre grec, 1896

Timbre grec, 1896

En 1900 les Jeux Olympiques se déroulent à Paris dans le cadre de l’exposition universelle, qui connaît un énorme succès à la Belle Epoque. Le sport est toutefois un divertissement sans grande visibilité dans le cadre de l’exposition et on y pratique notamment..le tir à la corde ! La France gagne 101 médailles dont 26 en or ce qui en fait la 1ère nation sportive des Jeux, une performance qu’elle ne saura jamais égaler ! Il n’existe aucun timbre-poste spécifique des jeux pas plus que de l’exposition universelle car l’administration n’émet aucun commémoratif avant les années 1920 mais on trouve en revanche à foison des vignettes, des médailles, des affiches, des tickets d’entrée et aussi des cachets « exposition universelle paris 1900». Inutile de chercher toutefois des oblitérations spécifiques «Jeux Olympiques 1900», elles n’existent pas à ma connaissance. En revanche, il reste les photographies et les films tournés par les opérateurs Lumière.

La Seine abrite les épreuves de natation en 1900 !

La Seine abrite les épreuves de natation en 1900 !

.jpg)

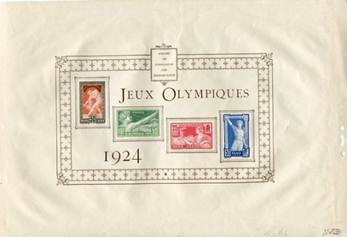

Les JO n’entrent vraiment dans la philatélie française qu’en 1924 à l’occasion des Jeux d’été de Paris avec une série de quatre vignettes postales.

Epreuve de luxe 1924.

Epreuve de luxe 1924.

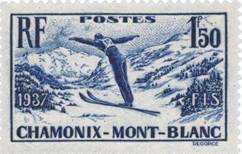

Curieusement les 1ers jeux d’hiver, qui se tiennent à Chamonix en 1924 sous l’appellation de « semaine des sports d’hiver », ne sont pas concernés. Un timbre-poste « Chamonix » est bien émis mais bien plus tard : il date de 1937 et il concerne la Fédération Internationale de Ski, non les JO.

Chamonix 1937

Chamonix 1937

La série des Jeux Olympiques de Paris 1924 est - en France du moins - la 1ère série qui commémore véritablement un événement (on parle alors dans la presse de « timbres-poste spéciaux à durée de validité limitée » et le timbre est d’ailleurs démonétisé au bout de quatre mois). En effet, ce n’est pas une série destinée aux philatélistes comme le timbre surchargé du congrès philatélique de Bordeaux la même année ni une série à surtaxe comme les orphelins de la guerre. Elle célèbre donc « la VIIIème olympiade », ce qui est littéralement inexact, une Olympiade étant normalement la période séparant deux célébrations succéssives des Jeux Olympiques. Le Figaro relève à l’époque la faute de français. Comme les premiers Jeux olympiques ont débuté à Athènes en 1896, il s’est déroulé seulement sept olympiades jusqu’en 1924. La légende du timbre aurait dû être : « VIIIe Jeux olympiques » ou plus sobrement « Jeux olympiques de 1924 ».

Jeux de Paris 1924

Jeux de Paris 1924

La série est quelque peu inspirée de la série grecque de 1896 mais ses concepteurs n’ont pas fait preuve d’une grande originalité esthétique. Les timbres, dessinés par Edmond Becker sont imprimés en typographie à plat en deux couleurs. Ils sont dans un style vaguement néo-classique mais aussi art déco, représentant un athlète de profil prêtant serment (10ct vert), une Athena (?) tenant une victoire (25cts), le Milon de Crotone, sculpture très célèbre qui se trouve au Louvre (30cts) et un athlète de face prêtant serment (50cts).

Quoiqu’il en soit, ces timbres sont très mal accueillis par la presse de l’époque (Le Timbre-Poste ou L’Echo de la Timbrologie pour lequel « les dessins sont hideux et l’exécution est en-dessous de tout ». L’Echo de la Timbrologie commente ainsi : « Le 30 cts représente un athlète nu exerçant sa force sur un tronc d’arbre ; elle est un peu moins laide que la seconde valeur à 50 cts sur laquelle on voit un grand jeune homme, vêtu d’un caleçon de sport et d’une couronne de lauriers, levant en manière de salut, un bras atrophié. Décidément, cette série n’est pas heureuse avec les bras. Celui du 10cts était trop grand, celui-ci est trop petit. Les deux sont affreux ».

La série ne rend pas du tout compte des événements qui ont marqué ces Jeux de Paris : le triomphe du nageur américain Johnny Weissmuller, le futur Tarzan du cinéma, l’extrême violence qui accompagne la défaite humiliante 17 à 3 de l’équipe de France de rugby contre les Etats-Unis. Les joueurs se castagnent, les supporters français envahissent le terrain et s’attaquent aux joueurs américains ! Il n’y aura désormais plus de rugby à XV aux JO…

.jpg)

En plus des quatre timbres dentelés, les PTT impriment de nouveaux « produits dérivés », une pochette Souvenir des JO 1924 contenant huit entiers postaux (des 15 cts du type Pasteur) avec au verso des illustrations de huit sports olympiques, un entier postal du 30cts issu de la série et une très belle et rare épreuve de luxe collective, sans oublier des oblitérations spéciales. L’ensemble vaut une fortune aujourd’hui pour celui (ou celle) qui veut tout collectionner sur les Jeux 1924.

.jpg) Pochette souvenir 1924

Pochette souvenir 1924

L’évolution de la philatélie après 1924

Trois périodes sont à considérer après les jeux de Paris 1924.

La première période est celle qui va de 1924 à 1968, où les JO sont peu ou pas commémorés. Il faut dire aussi qu’ils sont encore peu médiatisés. C’est regrettable car l’une des plus belles (et bien cotée) série française concerne les jeux d’Helsinki en 1952 et elle est émise en 1953 (sans les anneaux olympiques et la référence à la Finlande) pour commémorer notamment les médailles françaises en natation (Jean Boiteux), en escrime (Christian D’Oriola), en aviron (deux avec barreur, Gaston Mercier, Raymond Salles et Bernard Malivoire), en athlétisme (Alain Mimoun en 5000 et 10000m ), en hippisme (Pierre Jonquères d’Oriola), en canoë-kayak (Jean Laudet et Georges Turlier, mais aucun timbre dédié).

Helsinki 1952

Helsinki 1952

Pas de femmes représentées sur ces timbres. Il faut dire que celles-ci ont eu quelques difficultés à se faire une place dans l’olympisme et aussi dans la philatélie. En 1900 elles ne concourent qu’en tennis et en golf, ce qui pousse la « sportswoman » française Alice Milliat, à organiser en 1922 des Jeux olympiques féminins, qui se tiennent jusqu’en 1934. Dans Esprit sports et olympisme [n°81 (mars 2017)], le journal de l’Association des collectionneurs olympiques et sportifs français (AFCOS créée en 1994) lance un appel pour qu’un timbre soit consacré enfin à cette pionnière du sport féminin. Notons enfin que le marathon, l’un des épreuves reines des Jeux, ne s’ouvre aux femmes qu’en 1984 à LA. Et en France, la première figure féminine timbrifiée dans le cadre olympique est une patineuse en 1968.

Alice Milliat (photo Rol, cliché BN)

Patineuse 1968

Patineuse 1968

Revenons aux manifestations olympiques du début des années 1960. A l’occasion des Jeux de Rome en 1960, plutôt que d’évoquer la ville organisatrice, la Poste (ici avec un dessin de Decaris) rend hommage à Jean Bouin, athlète français des jeux de 1912 et le stade en arrière-plan évoque plus le stade Jean-Bouin de Paris que celui de Rome. En 1964, Tokyo accueille les Jeux, ce qui est pour le Japon une forme de reconnaissance internationale moins de vingt ans après la fin de la guerre. D'ailleurs le judoka représenté sur le timbre commémoratif est sans aucun doute possible nippon !

.jpg) Rome 1960 et Tokyo 1964.

Rome 1960 et Tokyo 1964.

De 1968 à 1992 deux Jeux d’hiver se déroulent en France, à près de 25 ans d’intervalle. Les Jeux d’hiver organisés à Grenoble en 1968 marquent un tournant avec un timbre d’annonce en 1967 (doc) et une série surtaxée en 1968 (doc de la patineuse, la surtaxe finance le Croix rouge et le comité d’organisation des Jeux). Les Jeux de Grenoble, retransmis à la télévision, sont un grand succès et les victoires françaises en ski alpin y contribuent largement, notamment les trois médailles d’or de Jean-Claude Killy (ici représenté en 2000).

Grenoble 1968

Grenoble 1968

La philatélie s’intéresse aux JO, du moins s’ils se passent en France, ce qui est à nouveau le cas lors de l’hiver 1992 à Albertville, où la Poste est « partenaire officiel » de l’événement. Cela lui permet le droit d’utiliser le logotype des Jeux, les anneaux olympiques, de produire aussi des souvenirs, des cachets etc. Elle émet pour l’occasion un grand bloc-feuillet pour Albertville 1992, le 1er consacré au sport et un produit plutôt esthétique, tandis qu’une autre vignette fédère en quelque sorte les jeux d’été et d’hiver dans un même élan olympique franco-catalan.

Albertville 1992

Albertville 1992

Dans les années 1970, les Jeux d'été sont l'occasion de mettre en valeur deux sports où la France a obtenu des résultats flatteurs. Pour le timbre Munich 1972, il a été choisi une couleur plutôt sombre, assez éloignée du polychrome des anneaux olympiques. Aucune allusion ici au terrible attentat terroriste qui a touché la délégation olympique israélienne - la Poste de ce point de vue n'a jamais été très réactive et les vignettes sont prévues de longue date - mais plutôt à la popularité de Guy Drut, coureur de 110 mètre haies, qui obtient l'argent à Munich puis l'or aux jeux de 1976 (ce n'est pas toutefois Drut sur le timbre mais une figure assez informe d'athlète "blanc" (les Noirs sont maîtres de la discipline). A Montréal, jeux qui inaugurent les déficits abyssaux des manifestations olympiques, le thème choisi est celui de la voile (le finn, en solo). Malheuseusement, la délégation française n'obtient aucune médaille dans les six compétions nautiques.

Pour Los Angeles 1984, un timbre au grand format rectangulaire est émis , ce qui est assez nouveau en France en termes de format (il y a seulement avant celui-ci Charveville-Mézières en 1983).

Los Angeles 1984

Los Angeles 1984

Le terme « d’ olympiade » est à nouveau utilisé et c’est l’occasion de commémorer le 90ème anniversaire du vénérable CIO. Le dessin qui veut figurer les mouvements du sportif apparaît un peu confus, même si la composition graphique est inventive. Regrettons ensuite quelques absences remarquables : Moscou 1980 (avec des raisons politiques probables, en raison du boycott de nombreux pays occidentaux, mais pas la France) et Séoul 1988 pour l’été, Innsbruck, Lake Placid, Sarajevo, Calgary pour les JO d’hiver. Cela fait beaucoup de « trous » olympiques pour une collection purement française !

En fait c’est la philatélie sportive qui peine à émerger en France selon l’Echo de la Timbrologie, juin 2012. Dans un article de cette revue Pierre Picquot, le président de l’AFCOS), pointe du doigt la frilosité de la Poste sur ce sujet. « Nous avons dû livrer bataille pour obtenir des timbres sur le sport, explique-t-il. Ils ont été acceptés du bout des lèvres. En France, beaucoup considèrent que ce n’est pas un sujet sérieux ». Il force peut-être un peu le trait car il y a eu beaucoup de timbres sportifs émis depuis les années 1960 et dans de très nombreuses disciplines, dont certaines olympiques (rien qu’entre 1969 et 1984, à une époque où il n’y avait pas d’inflation philatélique, on peut noter le hand-ball, le canoé-kayak, la marche à pied, l’athlétisme, le vélo, l’automobile, le tennis de table, le tennis, la gymnastique, le judo, le golf, l’escrime et le rugby).

Le problème hexagonal a longtemps été l’impossibilité de représenter sur des timbres des personnes vivantes. Si l’on veut sortir des sujets allégoriques, le collectionneur ne peut s’identifier qu’à des sportifs décédés comme le boxeur Marcel Cerdan en 1991. Néanmoins l’interdit tacite est levé en 2000 avec le bloc No 29 sur le sport où apparaissent Carl Lewis (aux JO de LA en 1984) et J.-C. Killy (aux JO de Grenoble en 68, présenté un peu plus haut), tous deux biens vivants. L’expérience n’a malheureusement pas été beaucoup renouvelée. Quid par exemple de Marie-José Perec, de Guy Drut ou même plus récemment de Teddy Rinner.

.jpg)

Après 1992, les timbres commémoratifs olympiques sont nettement plus nombreux, un peu plus variés, avec quelques innovations à noter comme le timbre à forme étrange en 2004 pour les Jeux d’Athènes, issu de souvenirs philatéliques.

Athènes 2004

Athènes 2004

Toutefois la programmation olympique demeure assez incohérente. En fait un différend financier oppose le CIO à certaines administrations postales, dont La Poste. L'instance olympique internationale réclame en effet des droits marketing sur tous les timbres olympiques émis (même ceux à usage postal courant) et limite l'usage des symboles olympiques au logo de la ville hôte (et non plus les anneaux olympiques seuls).

Après 1992 et jusqu’en 2017, pas moins de cinq Jeux n’ont toujours pas de timbre dédié ! La période considérée débute pourtant par l’un des plus beaux timbres olympiques, consacré aux Jeux de Barcelone de 1992 et émis conjointement avec les Postes grecques.

Barcelone 1992

Barcelone 1992

C’est ensuite une évocation assez indirecte des JO d’été de 1996 à Atlanta, puisqu’il s’agit d’un timbre sur le centenaire des Jeux (avec les anneaux olympiques) mais sans aucune mention de la ville organisatrice, avec une photo assez médiocre d’un discobole, plutôt datant de 1900 et non de 1896.

Atlanta (?) 1996

Atlanta (?) 1996

Londres est snobée ou presque (en 2012, la capitale londonienne ayant évincé Paris qui pensait enfin obtenir les Jeux, mais la capitale et l'Etat français ont manqué leur campagne de lobbying) avec un timbre « sports » assez laid figurant Big Ben en arrière-plan mais sans anneaux olympiques, alors qu’il y a une émission olympique à Monaco. La riche Principauté a en effet acquitté les droits au CIO, même si c’est l'imprimerie nationale de Périgueux qui produit les timbres monégasques !

Londres 2012

Londres 2012

Rio 2016 passe aussi à la trappe et il n’y a pas de Jeux d’hiver dans la philatélie française entre 1992 et 2002 (Lillehammer, Nagano, absents). Il faut attendre Salt Lake city en 2002 – avec le snowboard, toujours très spectaculaire puis Turin en 2006 avec le biathlon et enfin Vancouver en 2010 avec le patinage artistique) mais à nouveau rien sur Sotchi 2014 en Russie poutinienne!

En revanche, la philatélie n’oublie pas de célébrer les Jeux d’été de Sidney 2000, d’Athènes 2004 et de Pékin 2008 (avec un grand bloc coloré qui se veut en adéquation avec la Chine mais qui est d’un goût un peu kitsch), sans oublier la nouveauté du CIO, des Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui tiennent leur première session d’été à Singapour en 2010 - puis à Nankin en 2014 et aussi en hiver à Lillehammer en 2016 - mais dont les objectifs en terme sportif demeurent assez flous.

On peut penser en conclusion que Phil@Poste va largement se rattraper en prévision de 2024, mais avant cela il y a plusieurs événements olympiques déjà programmés : Pyeong Chang en hiver 2018 (je ne sais pas trop où se trouve la neige, mais bon, il paraît que certaines montagnes atteignent au Nord 1700 mètres), Tokyo en 2020 (l’été il y fait très chaud et la pollution y est intense) et Beijing pour l’ hiver 2022 (Pékin, ce n’est pas très montagneux et aussi très pollué, mais au Nord de la ville, il y a en effet des stations de ski à une heure de voiture comme l'attestent les photos officielles du Nanshan Ski Resort, la station huppée des Pékinois).

Donc vive Paris 2024, même si les philatélistes risquent d’en faire les frais (et les Parisiens aussi, soit dit en passant) !

.jpg)

Bertrand Lemonnier, novembre-décembre 2017.

*L’étude ne concerne que les timbres-poste et entiers postaux officiels et non les oblitérations ou les lettres ayant voyagé ni les timbres de Monaco et d’Andorre.

© 2009-2017. Les sites berlemon.net sur la Toile depuis 1998!